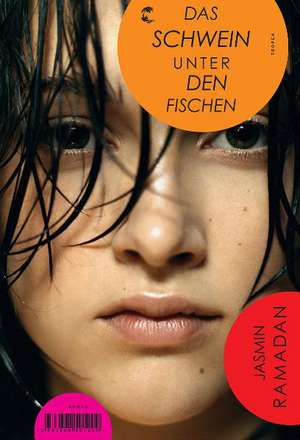

Das Schwein unter den Fischen

Autor Jasmin Ramadande Limba Germană Paperback – 31 ian 2012

Preț: 113.77 lei

Nou

Puncte Express: 171

Preț estimativ în valută:

21.77€ • 22.78$ • 18.08£

21.77€ • 22.78$ • 18.08£

Carte indisponibilă temporar

Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:

Se trimite...

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9783608501209

ISBN-10: 3608501207

Pagini: 270

Dimensiuni: 142 x 210 x 30 mm

Greutate: 0.41 kg

Editura: Tropen

ISBN-10: 3608501207

Pagini: 270

Dimensiuni: 142 x 210 x 30 mm

Greutate: 0.41 kg

Editura: Tropen

Notă biografică

Jasmin Ramadan, geboren 1974, lebt in Hamburg. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Ägypter. Sie studierte Germanistik und Philosophie. 2009 gelang ihr mit ihrem Debüt »Soul Kitchen« zum gleichnamigen Kino-Hit von Fatih Akin ein Überraschungserfolg. Für ihren neuen Roman »Das Schwein unter den Fischen« erhielt sie den Hamburger Förderpreis für Literatur. Mehr über die Autorin unter: www.jasminramadan.de