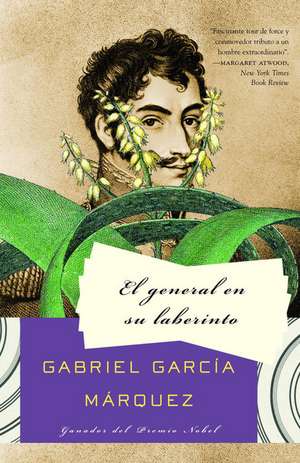

El General En Su Laberinto = The General in His Labyrinth

Autor Gabriel Garcia Marquezes Limba Spaniolă Paperback – 30 sep 2003

Preț: 90.09 lei

Nou

Puncte Express: 135

Preț estimativ în valută:

17.24€ • 17.93$ • 14.23£

17.24€ • 17.93$ • 14.23£

Carte disponibilă

Livrare economică 24 martie-07 aprilie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9781400034963

ISBN-10: 1400034965

Pagini: 288

Dimensiuni: 134 x 202 x 15 mm

Greutate: 0.21 kg

Editura: Vintage Espanol

ISBN-10: 1400034965

Pagini: 288

Dimensiuni: 134 x 202 x 15 mm

Greutate: 0.21 kg

Editura: Vintage Espanol

Extras

José Palacios, su servidor más antiguo, lo encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos, y creyó que se había ahogado. Sabía que ése era uno de sus muchos modos de meditar, pero el estado de éxtasis en que yacía a la deriva parecía de alguien que ya no era de este mundo. No se atrevió a acercarse, sino que lo llamó con voz sorda de acuerdo con la orden de despertarlo antes de las cinco para viajar con las primeras luces. El general emergió del hechizo, y vio en la penumbra los ojos azules y diáfanos, el cabello encrespado de color de ardilla, la majestad impávida de su mayordomo de todos los días sosteniendo en la mano el pocillo con la infusión de amapolas con goma. El general se agarró sin fuerzas de las asas de la bañera, y surgió de entre las aguas medicinales con un ímpetu de delfín que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado.

«Vamonós», dijo. «Volando, que aquí no nos quiere nadie.»

José Palacios se lo había oído decir tantas veces y en ocasiones tan diversas, que todavía no creyó que fuera cierto, a pesar de que las recuas estaban preparadas en las caballerizas y la comitiva oficial empezaba a reunirse. Lo ayudó a secarse de cualquier modo, y le puso la ruana de los páramos sobre el cuerpo desnudo, porque la taza le castañeteaba con el temblor de las manos. Meses antes, poniéndose unos pantalones de gamuza que no usaba desde las noches babilónicas de Lima, él había descubierto que a medida que bajaba de peso iba disminuyendo de estatura. Hasta su desnudez era distinta, pues tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Había cumplido cuarenta y seis años el pasado mes de julio, pero ya sus ásperos rizos caribes se habían vuelto de ceniza y tenía los huesos desordenados por la decrepitud prematura, y todo él se veía tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta el julio siguiente. Sin embargo, sus ademanes resueltos parecían ser de otro menos dañado por la vida, y caminaba sin cesar alrededor de nada. Se bebió la tisana de cinco sorbos ardientes que por poco no le ampollaron la lengua, huyendo de sus propias huellas de agua en las esteras desgreñadas del piso, y fue como beberse el filtro de la resurrección. Pero no dijo una palabra mientras no sonaron las cinco en la torre de la catedral vecina.

«Sábado ocho de mayo del año de treinta, día en que los ingleses flecharon a Juana de Arco», anunció el mayordomo. «Está lloviendo desde las tres de la madrugada.»

«Desde las tres de la madrugada del siglo diecisiete», dijo el general con la voz todavía perturbada por el aliento acre del insomnio. Y agregó en serio: «No oí los gallos.»

«Aquí no hay gallos», dijo José Palacios.

«No hay nada», dijo el general. «Es tierra de infieles.»

Pues estaban en Santa Fe de Bogotá, a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar remoto, y la enorme alcoba de paredes áridas, expuesta a los vientos helados que se filtraban por las ventanas mal ceñidas, no era la más propicia para la salud de nadie. José Palacios puso la bacía de espuma en el mármol del tocador, y el estuche de terciopelo rojo con los instrumentos de afeitarse, todos de metal dorado. Puso la palmatoria con la vela en una repisa cerca del espejo, de modo que el general tuviera bastante luz, y acercó el brasero para que se le calentaran los pies. Después le dio unas antiparras de cristales cuadrados con una armazón de plata fina, que llevaba siempre para él en el bolsillo del chaleco. El general se las puso y se afeitó gobernando la navaja con igual destreza de la mano izquierda como de la derecha, pues era ambidiestro natural, y con un dominio asombroso del mismo pulso que minutos antes no le había servido para sostener la taza. Terminó afeitándose a ciegas sin dejar de dar vueltas por el cuarto, pues procuraba verse en el espejo lo menos posible para no encontrarse con sus propios ojos. Luego se arrancó a tirones los pelos de la nariz y las orejas, se pulió los dientes perfectos con polvo de carbón en un cepillo de seda con mango de plata, se cortó y se pulió las uñas de las manos y los pies, y por último se quitó la ruana y se vació encima un frasco grande de agua de colonia, dándose fricciones con ambas manos en el cuerpo entero hasta quedar exhausto. Aquella madrugada oficiaba la misa diaria de la limpieza con una sevicia más frenética que la habitual, tratando de purificar el cuerpo y el ánima de veinte años de guerras inútiles y desengaños de poder.

La última visita que recibió la noche anterior fue la de Manuela Sáenz, la aguerrida quiteña que lo amaba, pero que no iba a seguirlo hasta la muerte. Se quedaba, como siempre, con el encargo de mantener al general bien informado de todo cuanto ocurriera en ausencia suya, pues hacía tiempo que él no confiaba en nadie más que en ella. Le dejaba en custodia algunas reliquias sin más valor que el de haber sido suyas, así como algunos de sus libros más preciados y dos cofres de sus archivos personales. El día anterior, durante la breve despedida formal, le había dicho: «Mucho te amo, pero más te amaré si ahora tienes más juicio que nunca.» Ella lo entendió como otro homenaje de los tantos que él le había rendido en ocho años de amores ardientes. De todos sus conocidos ella era la única que lo creía: esta vez era verdad que se iba. Pero también era la única que tenía al menos un motivo cierto para esperar que volviera.

No pensaban verse otra vez antes del viaje. Sin embargo, doña Amalia, la dueña de casa, quiso darles el regalo de un último adiós furtivo, e hizo entrar a Manuela vestida de jineta por el portón de los establos burlando los prejuicios de la beata comunidad local. No porque fueran amantes clandestinos, pues lo eran a plena luz y con escándalo público, sino por preservar a toda costa el buen nombre de la casa. Él fue aún más timorato, pues le ordenó a José Palacios que no cerrara la puerta de la sala contigua, que era un paso obligado de la servidumbre doméstica, y donde los edecanes de guardia jugaron a las barajas hasta mucho después que terminó la visita.

Manuela le leyó durante dos horas. Había sido joven hasta hacía poco tiempo, cuando sus carnes empezaron a ganarle a su edad. Fumaba una cachimba de marinero, se perfumaba con agua de verbena que era una loción de militares, se vestía de hombre y andaba entre soldados, pero su voz afónica seguía siendo buena para las penumbras del amor. Leía a la luz escasa de la palmatoria, sentada en un sillón que aún tenía el escudo de armas del último virrey, y él la escuchaba tendido bocarriba en la cama, con la ropa civil de estar en casa y cubierto con la ruana de vicuña. Sólo por el ritmo de la respiración se sabía que no estaba dormido. El libro se llamaba Lección de noticias y rumores que corrieron por Lima en el año de gracia de 1826, del peruano Noé Calzadillas, y ella lo leía con unos énfasis teatrales que le iban muy bien al estilo del autor.

Durante la hora siguiente no se oyó nada más que su voz en la casa dormida. Pero después de la última ronda estalló de pronto una carcajada unánime de muchos hombres, que alborotó a los perros de la cuadra. Él abrió los ojos, menos inquieto que intrigado, y ella cerró el libro en el regazo, marcando la página con el pulgar.

«Son sus amigos», le dijo.

«No tengo amigos», dijo él. «Y si acaso me quedan algunos ha de ser por poco tiempo.»

«Pues están ahí afuera, velando para que no lo maten», dijo ella.

Fue así como el general se enteró de lo que toda la ciudad sabía: no uno sino varios atentados se estaban fraguando contra él, y sus últimos partidarios aguardaban en la casa para tratar de impedirlos. El zaguán y los corredores en torno del jardín interior estaban tomados por los húsares y granaderos, todos venezolanos, que iban a acompañarlo hasta el puerto de Cartagena de Indias, donde debía abordar un velero para Europa. Dos de ellos habían tendido sus petates para acostarse de través frente a la puerta principal de la alcoba, y los edecanes iban a seguir jugando en la sala contigua cuando Manuela acabara de leer, pero los tiempos no eran para estar seguros de nada en medio de tanta gente de tropa de origen incierto y diversa calaña. Sin inmutarse por las malas noticias, él le ordenó a Manuela con un gesto de la mano que siguiera leyendo.

Siempre tuvo a la muerte como un riesgo profesional sin remedio. Había hecho todas sus guerras en la línea de peligro, sin sufrir ni un rasguño, y se movía en medio del fuego contrario con una serenidad tan insensata que hasta sus oficiales se conformaron con la explicación fácil de que se creía invulnerable. Había salido ileso de cuantos atentados se urdieron contra él, y en varios salvó la vida porque no estaba durmiendo en su cama. Andaba sin escolta, y comía y bebía sin ningún cuidado de lo que le ofrecían donde fuera. Sólo Manuela sabía que su desinterés no era inconciencia ni fatalismo, sino la certidumbre melancólica de que había de morir en su cama, pobre y desnudo, y sin el consuelo de la gratitud pública.

El único cambio notable que hizo en los ritos del insomnio aquella noche de vísperas, fue no tomar el baño caliente antes de meterse en la cama. José Palacios se lo había preparado desde temprano con agua de hojas medicinales para recomponer el cuerpo y facilitar la expectoración, y lo mantuvo a buena temperatura para cuando él lo quisiera. Pero no lo quiso. Se tomó dos píldoras laxantes para su estreñimiento habitual, y se dispuso a dormitar al arrullo de los chismes galantes de Lima. De pronto, sin causa aparente, lo acometió un acceso de tos que pareció estremecer los estribos de la casa. Los oficiales que jugaban en la sala contigua se quedaron en suspenso. Uno de ellos, el irlandés Belford Hinton Wilson, se asomó al dormitorio por si lo requerían, y vio al general atravesado bocabajo en la cama, tratando de vomitar las entrañas. Manuela le sostenía la cabeza sobre la bacinilla. José Palacios, el único autorizado para entrar en el dormitorio sin tocar, permaneció junto a la cama en estado de alerta hasta que la crisis pasó. Entonces el general respiró a fondo con los ojos llenos de lágrimas, y señaló hacia el tocador.

«Es por esas flores de panteón», dijo.

Como siempre, pues siempre encontraba algún culpable imprevisto de sus desgracias. Manuela, que lo conocía mejor que nadie, le hizo señas a José Palacios para que se llevara el florero con los nardos marchitos de la mañana. El general volvió a tenderse en la cama con los ojos cerrados, y ella reanudó la lectura en el mismo tono de antes. Sólo cuando le pareció que él se había dormido puso el libro en la mesa de noche, le dio un beso en la frente abrasada por la fiebre, y le susurró a José Palacios que desde las seis de la mañana estaría para una última despedida en el sitio de Cuatro Esquinas, donde empezaba el camino real de Honda. Luego se embozó con una capa de campaña y salió en puntillas del dormitorio. Entonces el general abrió los ojos y le dijo con voz tenue a José Palacios:

«Dile a Wilson que la acompañe hasta su casa.»

La orden se cumplió contra la voluntad de Manuela, que se creía capaz de acompañarse sola mejor que con un piquete de lanceros. José Palacios la precedió con un candil hasta los establos, en torno de un jardín interior con una fuente de piedra, donde empezaban a florecer los primeros nardos de la madrugada. La lluvia hizo una pausa y el viento dejó de silbar entre los árboles, pero no había ni una estrella en el cielo helado. El coronel Belford Wilson iba repitiendo el santo y seña de la noche para tranquilizar a los centinelas tendidos en las esteras del corredor. Al pasar frente a la ventana de la sala principal, José Palacios vio al dueño de casa sirviendo el café al grupo de amigos, militares y civiles, que se aprestaban para velar hasta el momento de la partida.

Cuando volvió a la alcoba encontró al general a merced del delirio. Le oyó decir frases descosidas que cabían en una sola: «Nadie entendió nada.» El cuerpo ardía en la hoguera de la calentura, y soltaba unas ventosidades pedregosas y fétidas. El mismo general no sabría decir al día siguiente si estaba hablando dormido o desvariando despierto, ni podría recordarlo. Era lo que él llamaba «mis crisis de demencia». Que ya no alarmaban a nadie, pues hacía más de cuatro años que las padecía, sin que ningún médico se hubiera arriesgado a intentar alguna explicación científica, y al día siguiente se le veía resurgir de sus cenizas con la razón intacta. José Palacios lo envolvió en una manta, dejó el candil encendido en el mármol del tocador, y salió del cuarto sin cerrar la puerta para seguir velando en la sala contigua. Sabía que él se restablecería a cualquier hora del amanecer, y se metería en las aguas yertas de la bañera tratando de restaurar las fuerzas estragadas por el horror de las pesadillas.

Era el final de una jornada fragorosa. Una guarnición de setecientos ochenta y nueve húsares y granaderos se había sublevado, con el pretexto de reclamar el pago de tres meses de sueldos atrasados. La razón de verdad fue otra: la mayoría de ellos era de Venezuela, y muchos habían hecho las guerras de liberación de cuatro naciones, pero en las semanas recientes habían sido víctimas de tantos vituperios y tantas provocaciones callejeras, que tenían motivos para temer por su suerte después de que el general saliera del país. El conflicto se arregló mediante el pago de los viáticos y mil pesos oro, en vez de los setenta mil que los insurrectos pedían, y éstos habían desfilado al atardecer hacia su tierra de origen, seguidos por una turbamulta de mujeres de carga, con sus niños y sus animales caseros. El estrépito de los bombos y los cobres marciales no alcanzó a acallar la gritería de las turbas que les azuzaban perros y les tiraban ristras de buscapiés para discordarles el paso, como no lo hicieron nunca con una tropa enemiga. Once años antes, al cabo de tres siglos largos de dominio español, el feroz virrey don Juan Sámano había huido por esas mismas calles disfrazado de peregrino, pero con sus baúles repletos de ídolos de oro y esmeraldas sin desbravar, tucanes sagrados, vidrieras radiantes de mariposas de Muzo, y no faltó quien lo llorara desde los balcones y le tirara una flor y le deseara de todo corazón mar tranquila y próspero viaje.

«Vamonós», dijo. «Volando, que aquí no nos quiere nadie.»

José Palacios se lo había oído decir tantas veces y en ocasiones tan diversas, que todavía no creyó que fuera cierto, a pesar de que las recuas estaban preparadas en las caballerizas y la comitiva oficial empezaba a reunirse. Lo ayudó a secarse de cualquier modo, y le puso la ruana de los páramos sobre el cuerpo desnudo, porque la taza le castañeteaba con el temblor de las manos. Meses antes, poniéndose unos pantalones de gamuza que no usaba desde las noches babilónicas de Lima, él había descubierto que a medida que bajaba de peso iba disminuyendo de estatura. Hasta su desnudez era distinta, pues tenía el cuerpo pálido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Había cumplido cuarenta y seis años el pasado mes de julio, pero ya sus ásperos rizos caribes se habían vuelto de ceniza y tenía los huesos desordenados por la decrepitud prematura, y todo él se veía tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta el julio siguiente. Sin embargo, sus ademanes resueltos parecían ser de otro menos dañado por la vida, y caminaba sin cesar alrededor de nada. Se bebió la tisana de cinco sorbos ardientes que por poco no le ampollaron la lengua, huyendo de sus propias huellas de agua en las esteras desgreñadas del piso, y fue como beberse el filtro de la resurrección. Pero no dijo una palabra mientras no sonaron las cinco en la torre de la catedral vecina.

«Sábado ocho de mayo del año de treinta, día en que los ingleses flecharon a Juana de Arco», anunció el mayordomo. «Está lloviendo desde las tres de la madrugada.»

«Desde las tres de la madrugada del siglo diecisiete», dijo el general con la voz todavía perturbada por el aliento acre del insomnio. Y agregó en serio: «No oí los gallos.»

«Aquí no hay gallos», dijo José Palacios.

«No hay nada», dijo el general. «Es tierra de infieles.»

Pues estaban en Santa Fe de Bogotá, a dos mil seiscientos metros sobre el nivel del mar remoto, y la enorme alcoba de paredes áridas, expuesta a los vientos helados que se filtraban por las ventanas mal ceñidas, no era la más propicia para la salud de nadie. José Palacios puso la bacía de espuma en el mármol del tocador, y el estuche de terciopelo rojo con los instrumentos de afeitarse, todos de metal dorado. Puso la palmatoria con la vela en una repisa cerca del espejo, de modo que el general tuviera bastante luz, y acercó el brasero para que se le calentaran los pies. Después le dio unas antiparras de cristales cuadrados con una armazón de plata fina, que llevaba siempre para él en el bolsillo del chaleco. El general se las puso y se afeitó gobernando la navaja con igual destreza de la mano izquierda como de la derecha, pues era ambidiestro natural, y con un dominio asombroso del mismo pulso que minutos antes no le había servido para sostener la taza. Terminó afeitándose a ciegas sin dejar de dar vueltas por el cuarto, pues procuraba verse en el espejo lo menos posible para no encontrarse con sus propios ojos. Luego se arrancó a tirones los pelos de la nariz y las orejas, se pulió los dientes perfectos con polvo de carbón en un cepillo de seda con mango de plata, se cortó y se pulió las uñas de las manos y los pies, y por último se quitó la ruana y se vació encima un frasco grande de agua de colonia, dándose fricciones con ambas manos en el cuerpo entero hasta quedar exhausto. Aquella madrugada oficiaba la misa diaria de la limpieza con una sevicia más frenética que la habitual, tratando de purificar el cuerpo y el ánima de veinte años de guerras inútiles y desengaños de poder.

La última visita que recibió la noche anterior fue la de Manuela Sáenz, la aguerrida quiteña que lo amaba, pero que no iba a seguirlo hasta la muerte. Se quedaba, como siempre, con el encargo de mantener al general bien informado de todo cuanto ocurriera en ausencia suya, pues hacía tiempo que él no confiaba en nadie más que en ella. Le dejaba en custodia algunas reliquias sin más valor que el de haber sido suyas, así como algunos de sus libros más preciados y dos cofres de sus archivos personales. El día anterior, durante la breve despedida formal, le había dicho: «Mucho te amo, pero más te amaré si ahora tienes más juicio que nunca.» Ella lo entendió como otro homenaje de los tantos que él le había rendido en ocho años de amores ardientes. De todos sus conocidos ella era la única que lo creía: esta vez era verdad que se iba. Pero también era la única que tenía al menos un motivo cierto para esperar que volviera.

No pensaban verse otra vez antes del viaje. Sin embargo, doña Amalia, la dueña de casa, quiso darles el regalo de un último adiós furtivo, e hizo entrar a Manuela vestida de jineta por el portón de los establos burlando los prejuicios de la beata comunidad local. No porque fueran amantes clandestinos, pues lo eran a plena luz y con escándalo público, sino por preservar a toda costa el buen nombre de la casa. Él fue aún más timorato, pues le ordenó a José Palacios que no cerrara la puerta de la sala contigua, que era un paso obligado de la servidumbre doméstica, y donde los edecanes de guardia jugaron a las barajas hasta mucho después que terminó la visita.

Manuela le leyó durante dos horas. Había sido joven hasta hacía poco tiempo, cuando sus carnes empezaron a ganarle a su edad. Fumaba una cachimba de marinero, se perfumaba con agua de verbena que era una loción de militares, se vestía de hombre y andaba entre soldados, pero su voz afónica seguía siendo buena para las penumbras del amor. Leía a la luz escasa de la palmatoria, sentada en un sillón que aún tenía el escudo de armas del último virrey, y él la escuchaba tendido bocarriba en la cama, con la ropa civil de estar en casa y cubierto con la ruana de vicuña. Sólo por el ritmo de la respiración se sabía que no estaba dormido. El libro se llamaba Lección de noticias y rumores que corrieron por Lima en el año de gracia de 1826, del peruano Noé Calzadillas, y ella lo leía con unos énfasis teatrales que le iban muy bien al estilo del autor.

Durante la hora siguiente no se oyó nada más que su voz en la casa dormida. Pero después de la última ronda estalló de pronto una carcajada unánime de muchos hombres, que alborotó a los perros de la cuadra. Él abrió los ojos, menos inquieto que intrigado, y ella cerró el libro en el regazo, marcando la página con el pulgar.

«Son sus amigos», le dijo.

«No tengo amigos», dijo él. «Y si acaso me quedan algunos ha de ser por poco tiempo.»

«Pues están ahí afuera, velando para que no lo maten», dijo ella.

Fue así como el general se enteró de lo que toda la ciudad sabía: no uno sino varios atentados se estaban fraguando contra él, y sus últimos partidarios aguardaban en la casa para tratar de impedirlos. El zaguán y los corredores en torno del jardín interior estaban tomados por los húsares y granaderos, todos venezolanos, que iban a acompañarlo hasta el puerto de Cartagena de Indias, donde debía abordar un velero para Europa. Dos de ellos habían tendido sus petates para acostarse de través frente a la puerta principal de la alcoba, y los edecanes iban a seguir jugando en la sala contigua cuando Manuela acabara de leer, pero los tiempos no eran para estar seguros de nada en medio de tanta gente de tropa de origen incierto y diversa calaña. Sin inmutarse por las malas noticias, él le ordenó a Manuela con un gesto de la mano que siguiera leyendo.

Siempre tuvo a la muerte como un riesgo profesional sin remedio. Había hecho todas sus guerras en la línea de peligro, sin sufrir ni un rasguño, y se movía en medio del fuego contrario con una serenidad tan insensata que hasta sus oficiales se conformaron con la explicación fácil de que se creía invulnerable. Había salido ileso de cuantos atentados se urdieron contra él, y en varios salvó la vida porque no estaba durmiendo en su cama. Andaba sin escolta, y comía y bebía sin ningún cuidado de lo que le ofrecían donde fuera. Sólo Manuela sabía que su desinterés no era inconciencia ni fatalismo, sino la certidumbre melancólica de que había de morir en su cama, pobre y desnudo, y sin el consuelo de la gratitud pública.

El único cambio notable que hizo en los ritos del insomnio aquella noche de vísperas, fue no tomar el baño caliente antes de meterse en la cama. José Palacios se lo había preparado desde temprano con agua de hojas medicinales para recomponer el cuerpo y facilitar la expectoración, y lo mantuvo a buena temperatura para cuando él lo quisiera. Pero no lo quiso. Se tomó dos píldoras laxantes para su estreñimiento habitual, y se dispuso a dormitar al arrullo de los chismes galantes de Lima. De pronto, sin causa aparente, lo acometió un acceso de tos que pareció estremecer los estribos de la casa. Los oficiales que jugaban en la sala contigua se quedaron en suspenso. Uno de ellos, el irlandés Belford Hinton Wilson, se asomó al dormitorio por si lo requerían, y vio al general atravesado bocabajo en la cama, tratando de vomitar las entrañas. Manuela le sostenía la cabeza sobre la bacinilla. José Palacios, el único autorizado para entrar en el dormitorio sin tocar, permaneció junto a la cama en estado de alerta hasta que la crisis pasó. Entonces el general respiró a fondo con los ojos llenos de lágrimas, y señaló hacia el tocador.

«Es por esas flores de panteón», dijo.

Como siempre, pues siempre encontraba algún culpable imprevisto de sus desgracias. Manuela, que lo conocía mejor que nadie, le hizo señas a José Palacios para que se llevara el florero con los nardos marchitos de la mañana. El general volvió a tenderse en la cama con los ojos cerrados, y ella reanudó la lectura en el mismo tono de antes. Sólo cuando le pareció que él se había dormido puso el libro en la mesa de noche, le dio un beso en la frente abrasada por la fiebre, y le susurró a José Palacios que desde las seis de la mañana estaría para una última despedida en el sitio de Cuatro Esquinas, donde empezaba el camino real de Honda. Luego se embozó con una capa de campaña y salió en puntillas del dormitorio. Entonces el general abrió los ojos y le dijo con voz tenue a José Palacios:

«Dile a Wilson que la acompañe hasta su casa.»

La orden se cumplió contra la voluntad de Manuela, que se creía capaz de acompañarse sola mejor que con un piquete de lanceros. José Palacios la precedió con un candil hasta los establos, en torno de un jardín interior con una fuente de piedra, donde empezaban a florecer los primeros nardos de la madrugada. La lluvia hizo una pausa y el viento dejó de silbar entre los árboles, pero no había ni una estrella en el cielo helado. El coronel Belford Wilson iba repitiendo el santo y seña de la noche para tranquilizar a los centinelas tendidos en las esteras del corredor. Al pasar frente a la ventana de la sala principal, José Palacios vio al dueño de casa sirviendo el café al grupo de amigos, militares y civiles, que se aprestaban para velar hasta el momento de la partida.

Cuando volvió a la alcoba encontró al general a merced del delirio. Le oyó decir frases descosidas que cabían en una sola: «Nadie entendió nada.» El cuerpo ardía en la hoguera de la calentura, y soltaba unas ventosidades pedregosas y fétidas. El mismo general no sabría decir al día siguiente si estaba hablando dormido o desvariando despierto, ni podría recordarlo. Era lo que él llamaba «mis crisis de demencia». Que ya no alarmaban a nadie, pues hacía más de cuatro años que las padecía, sin que ningún médico se hubiera arriesgado a intentar alguna explicación científica, y al día siguiente se le veía resurgir de sus cenizas con la razón intacta. José Palacios lo envolvió en una manta, dejó el candil encendido en el mármol del tocador, y salió del cuarto sin cerrar la puerta para seguir velando en la sala contigua. Sabía que él se restablecería a cualquier hora del amanecer, y se metería en las aguas yertas de la bañera tratando de restaurar las fuerzas estragadas por el horror de las pesadillas.

Era el final de una jornada fragorosa. Una guarnición de setecientos ochenta y nueve húsares y granaderos se había sublevado, con el pretexto de reclamar el pago de tres meses de sueldos atrasados. La razón de verdad fue otra: la mayoría de ellos era de Venezuela, y muchos habían hecho las guerras de liberación de cuatro naciones, pero en las semanas recientes habían sido víctimas de tantos vituperios y tantas provocaciones callejeras, que tenían motivos para temer por su suerte después de que el general saliera del país. El conflicto se arregló mediante el pago de los viáticos y mil pesos oro, en vez de los setenta mil que los insurrectos pedían, y éstos habían desfilado al atardecer hacia su tierra de origen, seguidos por una turbamulta de mujeres de carga, con sus niños y sus animales caseros. El estrépito de los bombos y los cobres marciales no alcanzó a acallar la gritería de las turbas que les azuzaban perros y les tiraban ristras de buscapiés para discordarles el paso, como no lo hicieron nunca con una tropa enemiga. Once años antes, al cabo de tres siglos largos de dominio español, el feroz virrey don Juan Sámano había huido por esas mismas calles disfrazado de peregrino, pero con sus baúles repletos de ídolos de oro y esmeraldas sin desbravar, tucanes sagrados, vidrieras radiantes de mariposas de Muzo, y no faltó quien lo llorara desde los balcones y le tirara una flor y le deseara de todo corazón mar tranquila y próspero viaje.

Recenzii

“Fascinante tour de force y conmovedor tributo a un hombre extraordinario”. —Margaret Atwood, New York Times Book Review

“Un libro notable ... Gabriel García Márquez presenta su imagen de Latinoamérica y de un gran hombre devuelto a la vida”. —Richard Eder, Los Angeles Times Book Review

“Un retrato estupendo, convincente y conmovedor ... Un tour de force”. —San Francisco Chronicle

“Pasaje tras pasaje reluce con la brillantez del escritor García Márquez ... El ha inventado algunos de los personajes mágicos de nuestra época. Su General, sin embargo, no es sólo mágico sino real”. —Wall Street Journal

“Como de costumbre, la habilidad de García Márquez como escritor es incomparable. La historia de su General es trágica, pero su recuento es luminoso”. —Dallas Morning News

“Un libro notable ... Gabriel García Márquez presenta su imagen de Latinoamérica y de un gran hombre devuelto a la vida”. —Richard Eder, Los Angeles Times Book Review

“Un retrato estupendo, convincente y conmovedor ... Un tour de force”. —San Francisco Chronicle

“Pasaje tras pasaje reluce con la brillantez del escritor García Márquez ... El ha inventado algunos de los personajes mágicos de nuestra época. Su General, sin embargo, no es sólo mágico sino real”. —Wall Street Journal

“Como de costumbre, la habilidad de García Márquez como escritor es incomparable. La historia de su General es trágica, pero su recuento es luminoso”. —Dallas Morning News

Descriere

The Nobel Prize-winning novelist depicts the last days of Simon Bolivar. Forced from power, the General embarks on a seven months' voyage down the Magdalena River, reflecting along the way on his life of campaigns and battles, love and loss.

Notă biografică

Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, fue una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal. Ganador del Premio Nobel de Literatura, fue además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y, sobre todo, intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo, en primer término con los que afectaban a su amada Colombia y a Hispanoamérica en general. Máxima figura del realismo mágico, fue en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos de significados que ha dado la lengua española en el siglo xx. Entre sus obras más importantes se encuentran las novelas Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, La mala hora, El general en su laberinto, El amor en los tiempos del cólera, Memoria de mis putas tristes, el libro de relatos Doce cuentos peregrinos, la primera parte de su autobiografía, Vivir para contarla, y sus discursos reunidos, Yo no vengo a decir un discurso. Falleció en 2014.