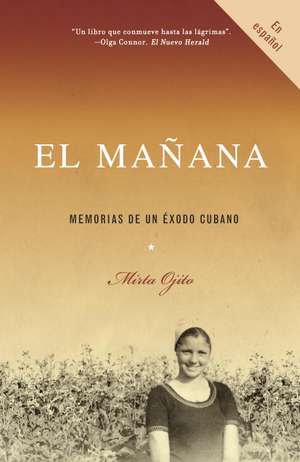

El Manana: Memorias de un Exodo Cubano

Autor Mirta Ojito Traducere de Orlando Alomaes Limba Spaniolă Paperback – 30 sep 2006

Preț: 96.93 lei

Nou

Puncte Express: 145

Preț estimativ în valută:

18.55€ • 19.42$ • 15.35£

18.55€ • 19.42$ • 15.35£

Carte disponibilă

Livrare economică 17-31 martie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9780307277152

ISBN-10: 0307277151

Pagini: 342

Dimensiuni: 163 x 199 x 20 mm

Greutate: 0.26 kg

Editura: Vintage Books USA

ISBN-10: 0307277151

Pagini: 342

Dimensiuni: 163 x 199 x 20 mm

Greutate: 0.26 kg

Editura: Vintage Books USA

Notă biografică

Mirta Ojito nació en La Habana, Cuba, y llegó a EstadosUnidos en 1980 en un barco llamado Mañana como parte del puente marítimo del Mariel. Ha recibido el premio de la Sociedad Norteamericana de Editores de Periódicos por sus reportajes en el extranjero, y compartió el Premio Pulitzer de reportajes nacionales del año 2001 por su contribución a la serie del New York Times “How Race Is Lived in America”. Su trabajo ha aparecido en varias antologías, entre ellas Written into History: Pulitzer Prize Reporting of the Twentieth Century from The New York Times. Ojito es profesora de periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde vive con su esposo y sus tres hijos.

Extras

UNO Gusanos ¿Qué? grité, subiendo de mala gana la escalera hacia nuestro apartamento. ¿Qué quieres? pregunté abriendo la puerta de un tirón. Estaba jugando en casa de mi mejor amiga, en la acera del frente, cuando la voz de mi madre, desde el balcón, me había obligado a suspender el juego y correr a casa. Cuando entré, mi hermana me miró expectante, pero no dijo nada. Una sensación de temor se apoderó de mí, y miré a mi madre en busca de pistas. Años de estudiarle el rostro me habían vuelto experta en descifrar sus estados de ánimo. Con mirarle furtivamente la boca o la frente sabía la clase de día que nos esperaba. Un ceño fruncido, solo, era signo de aburrimiento o cansancio; un ceño fruncido acompañado de ojos entrecerrados quería decir cólera y advertía de consecuencias por mal comportamiento. Una frente sin arrugas, y a veces incluso ojos vivaces, significaba un respiro de su incesante pesimismo o de su tristeza. Los días de ojos vivaces podía esperar cualquier sorpresa de mi madre: un ratoncito muerto flotando en una paila de agua, un arroz con leche tibio al regresar de la escuela, una blusa nueva hecha de los retazos guardados de su costura o la promesa de que, a las siete de la noche, me dejaría ir a casa de la vecina a ver mi programa favorito de televisión. Pero hoy estaba distinta. Hoy parecía contenta. Su cara redonda, enmarcada por el pelo negro y sedoso, se veía receptiva y cálida, apacible y con la luminosidad de un antiguo traje de bodas de satín blanco. Sus ojos oscuros levemente achinados brillaban. Ni cuenta parecía haberse dado de mi tono de alarma. ¡Oh, no! pensé, nos llegó la salida. Y sentí pesar, porque en el verano de 1974, a los diez años, nada hubiera causado más alegría a mis padres —y tristeza a mí— que el permiso de emigrar a Estados Unidos. No recuerdo un momento de mi vida en que no supiera que la aspiración más acariciada de mis padres era algún día, de algún modo, irse de Cuba, como ya lo había hecho la mayor parte de la gente que conocíamos. Mis memorias más tempranas no son las de hacer amistades, sino de perderlas. Todos los amigos de mis padres y muchos de nuestros familiares se habían ido antes de que yo cumpliera seis años. Los domingos, cuando paseábamos por el barrio, de repente mi madre notaba el revelador papel amarillo del gobierno que sellaba la puerta de la casa de un vecino, y comprendía que había perdido otros amigos —y por ende, yo también. Marcelo y Mery y sus dos hijas, la familia de los bajos, se fueron primero. Mery le cortaba el pelo a mi madre; Marcelo, a mi padre. Después fueron Gladys y Ñico, a la vuelta de la esquina. Gladys era prima segunda de mi madre; su hija mayor era mi amiga y compañera de clases. Luego les tocó a Alicia y Miguel. Vivían a una cuadra y eran los mejores amigos de mis padres. Su casa amplia y llena de libros era un imán de gente interesante y divertida que muchas noches hacían reír a mi madre, y a mi padre olvidarse de su vida un rato. Con el tiempo, mis padres, mi hermana y yo nos sentábamos a planear nuestros fines de semana y nos dábamos cuenta de que ya no nos quedaba a quien visitar. Mi madre comenzó a oír novelas radiales para llenar el silencio de sus días. Mi padre prefería quedarse en casa, y se pasaba los domingos lustrando los zapatos de los cuatro en la terraza. Yo empecé a hacer amistad con los ancianos del barrio, los que pensé eran demasiado viejos para irse. Me pasaba horas en la oscura casa colonial de cinco hermanas solteronas, que siempre decían que querían ser enterradas en Cuba. Creía que, a menos que se enfermaran y murieran de repente, sus planes de entierro le garantizaban cierta longevidad a nuestra relación. Así, poco a poco, el deseo de salir se convirtió en un modo de vida. Mi padre buscaba en el periódico noticias de conflictos con otros países, calculando qué nación enemiga acogería con más probabilidad a refugiados cubanos. Mi hermana y yo rara vez usábamos nuestra mejor ropa porque mi madre la guardaba, planchada y en forro plástico, para que nos viéramos elegantes al llegar a Madrid, que fue el plan por un tiempo, o a Nueva York, que siempre fue el sueño. A medida que crecíamos dejó de hacerlo y en su lugar guardaba las telas más gruesas que encontraba, suponiendo que cualquier sitio al norte de La Habana sería frio. Mis padres evitaban todo tipo de filiación política porque, como les explicaban a los diversos reclutadores que venían a la casa para alentarlos a que se integraran a la revolución, no valía la pena. Estamos esperando los papeles de salida, explicaban. Y los hombres y mujeres que religiosamente trataban de convertir a mis padres en comunistas abrían los ojos y exclamaban, ¡Aah!, sorprendidos de su honestidad y un tanto envidiosos de una familia con un plan tan definido. Pero de pie ante mi madre ese día, rogando en silencio que la urgencia de su voz no estuviese ligada a nuestros planes de emigrar, sólo detecté júbilo; ni un sólo gesto nervioso. Me di cuenta de que no se trataba de los papeles. Con el rabillo del ojo, vi a mi padre, agachado, jugueteando con lo que parecía una caja negra. Me incliné para ver qué hacia, pero al principio sólo veía su pelo negro y rizado que todas las mañanas peinaba cuidadosamente con brillantina, y luego la nariz larga, que, como la aguja de un reloj de sol, dividía en dos su cara estrecha y descendía en ángulo recto sobre su bigote fino. Me alcé en punta de pies y vi por fin lo que mi padre me ocultaba: ¡un televisor! ¡Ay, Dios mío!, grité y me encaramé en la espalda de mi padre, abrazándolo fuerte. Deseaba un televisor desde hacía tanto tiempo que había empezado a pensar que nunca lo tendría. Me hubiese conformado con uno como los que tenían mis amigos: reliquias en blanco y negro de la época en que en Cuba se vendían productos norteamericanos. Y aquí llegaba el nuestro. Al fin. También en blanco y negro, pero nuevo y grande, con una incomprensible palabra rusa en la parte superior derecha. De la alegría, empecé a saltar . . . Mi hermana y mi madre también. Mi padre nos explicó que por 200 pesos, el equivalente a un mes y medio de salario, le había comprado un cupón a un amigo que certificaba que le había donado un viejo televisor norteamericano al gobierno. Con ese cupón falso, mi padre se gastó otros 700 pesos, una fortuna para nosotros, en comprar el aparato ruso; sin el cupón no hubiera podido. Todo era más o menos ilegal, pero mi padre nos aseguró que no sería descubierto, aunque lo dijo en un tono más de esperanza que de certeza, más apenado que triunfal por el negocio. Aun así, con ayuda de mi madre, había logrado una hazaña. Durante años, mi madre había separado cada peso que ganaba en la máquina de coser para que nuestra familia pudiera darse ciertos lujos, como almorzar pollo frito todos los domingos, salir a comer de vez en cuando, y ahora, finalmente, un televisor. A menudo, mis padres me recordaban la vida que llevaban antes de la revolución, la vida que, según ellos, yo debí tener. Hablaban con frecuencia de baños con jabones de olor, de champú que lavaba de verdad el pelo largo como el mío, de artefactos caseros “Made in USA” que duraban años y años y de un ungüento mágico, llamado Vicks VapoRub, que quitaba la tos y destupía la nariz. Uno de esos pomos azul cobalto, el último que compraron mis padres antes que los productos norteamericanos desaparecieran de las farmacias, aún presidía en nuestro botiquín. Todas las posibilidades del capitalismo, de la vida en la Cuba anterior a Castro, se encerraban para mí en ese frasquito redondo y chato con un emplasto tan viejo que había perdido el olor. La vida a finales de los años cincuenta era alegre, me decían mis padres. Los fines de semana paseaban por la ciudad en autobuses limpios y casi vacíos, sólo para matar el tiempo. De noche, los programas de televisión eran entretenidos, no educativos como los que yo tenía que ver a falta de otros. Sus programas preferidos daban premios. ¡Imagínate! me decía mi padre. Gateabas por un palo ensebado y si llegabas al tope, te ganabas un colchón o un sofá. Si encontrabas un gallito plástico dentro del jabón de lavar, te podías ganar una casa. ¡Una casa! ¡Imagínate! Pero yo no podía imaginármelo, hasta que mi padre me llevó a ver la única casa del barrio que aún llevaba el emblema del jabón, Jabón Candado. Cuando caminaba por el barrio, me desviaba buscando esa casa, para maravillarme de su construcción y examinar los detalles ornamentales de la fachada —grietas y nichos y columnas dóricas, una reliquia. Una adolescente en silla de ruedas vivía en esa casa, y todos los días sus padres la sacaban al portal a recibir la brisa de la tarde. Se sentaba sola, con su vestido rosado de pliegues, y me miraba mientras yo miraba su casa. La madre salía a veces y, suponiendo que sentía curiosidad por su hija, me invitaba a pasar. Me preguntaba: ¿Quieres ser su amiga? Pero yo sólo quería vivir en su casa o, al menos, visitarla. Ansiaba tocar el símbolo del Jabón Candado, un candado abierto adosado a la fachada para recordarles a todos que años atrás alguien en esa casa había tenido la buena suerte de encontrar un gallito plástico dentro de una barra de jabón. EN MI MUNDO no existía la buena suerte. Mi familia vivía en un apartamento de una sola habitación por el que mis padres pagaban veinticinco pesos al mes, poco menos del 20 por ciento del salario de mi padre. Como el gobierno había confiscado la propiedad privada, nunca supimos quién era el dueño original del apartamento. Para nosotros, era nuestro. Nadie podía botarnos, como decían mis maestros que los capitalistas hacían con los pobres que no podían pagar el alquiler. Pero tampoco teníamos la oportunidad de ganarnos una casa o incluso un apartamento más grande probando suerte. En mi mundo, la gente se ganaba el derecho a tener lo que necesitaba por su trabajo duro y la actitud política adecuada, no por suerte. La gente que yo conocía obtenía cupones para comprar batidoras plásticas o lavadoras rusas trabajando largas horas, seis días a la semana e incluso los domingos, por el bien del país. Cortaban caña en campos lejos de su familia, ayudaban a construir casas para los que no tenían o trabajaban horas extras en fábricas para cumplir metas de producción o tal vez lograr el derecho a comprar un refrigerador. Mi padre trabajaba duro, más que muchos otros, me constaba. Sin embargo, hasta el día en que trajo ese aparato ruso a casa, yo nunca había encendido un televisor. Anda, enciéndelo, dijo mi padre, adivinándome el pensamiento. Con cuidado. Una simple vuelta del botón a la derecha y una luz apareció en el centro de la pantalla, parpadeó un instante y entonces, como por arte de magia, la pantalla se iluminó. No se veía nada; la programación no empezaba hasta más tarde. Nos sentamos en el sofá, sonrientes, mirando las bandas verticales sobre una larga banda horizontal hasta que nos aburrimos. A las 5:45 de la tarde, transmitieron una vieja película argentina, que todos vimos con atención comiendo pan con aceite y sal, nuestra merienda favorita. Una hora después, cuando la película estaba a punto de terminar, se fue la luz. Los apagones nocturnos de varias horas eran comunes en Cuba, especialmente en mi barrio de Santos Suárez. Allí no vivían diplomáticos, ni estudiantes extranjeros, ni camaradas de Europa Oriental —los únicos forasteros que visitaban a Cuba por entonces—, por lo que mi barrio se prestaba para mantenerlo a oscuras. Nadie se quejaba. ¿A quién? ¿Para qué? La mayoría hacía lo que hicimos esa noche: salir al balcón o la terraza, sentarse en un sillón, y mecerse para espantar el tedio y la frustración. Me sentía tan agradecida de tener un televisor que, cuando se fueron las luces, corrí a la habitación de mis padres, me tiré bocabajo en la sobrecama rosada, cerré los ojos y me prometí que al empezar el sexto grado en septiembre, sólo vería televisión después de hacer la tarea y aprenderme las lecciones del día. Más tarde, cuando le conté a mi madre lo de la promesa, sacudió la cabeza en silencio. Si pensaba que era exageración mía, no lo dijo. Sabía que el anterior año escolar había sido un tormento para las dos. Necesitaba probar, aunque sólo fuese a mí misma, que —al menos en los estudios— era irreprochable. HABÍA TENIDO DOS maestras en quinto grado, una de ciencia y matemática, la otra de literatura e historia. Esta división de asignaturas era una novedad, porque hasta entonces había tenido una sola maestra o maestro por grado y a todos los veneraba. Así que tal vez por costumbre sentí un vínculo instantáneo con mis dos maestras el primer día de clases. Eran jóvenes y bonitas. Tania tenía pelo negro y largo hasta la cintura, y usaba vestidos muy cortos. Eradia era delgada y trigueña, con los rasgos delicados de un pajarito. Tenía pelo negro, corto y rizado y una amplia sonrisa que revelaba dientes blanquísimos. En la primera semana de clases, Tania hizo una pregunta que nunca me habían hecho. ¿Quién de ustedes cree en Dios?, preguntó, recorriendo la clase con la mirada. Sin pensarlo levanté la mano. También lo hizo Ivón, la gordita que se sentaba a mi lado y estaba en mi clase de catecismo los sábados. Eramos las únicas con el brazo en el aire. Ivón se ruborizó profundamente. Bajo el peso de tantos ojos que nos miraban, bajó poco a poco la mano hasta posarla con suavidad en el pupitre. ¿Y quién va a la iglesia?, insistió Tania.

Recenzii

“Es imposible no admirar la valentía, la sinceridad, la entereza moral de la escritura de Ojito”. –The New York Times“En El Mañana, Mirta Ojito logra rectificar en gran medida la visión del Mariel y concederle cierta pospuesta dignidad a ese hijastro maltrecho de la historia del exilio”. –Los Angeles Times“Como muchos exiliados cubanos, Ojito afirma que dejó parte de su alma en Cuba. La buena noticia es que el resto llegó intacto. Gran parte de esa alma alienta este libro”. –St. Petersburg Times