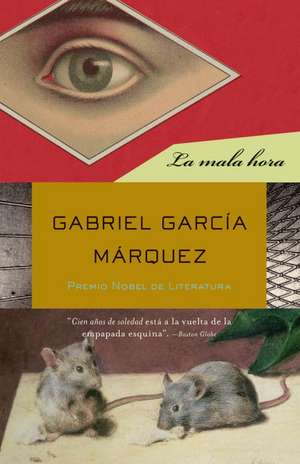

La Mala Hora = The Wrong Time

Autor Gabriel Garcia Marquezes Limba Spaniolă Paperback – 31 iul 2010

Preț: 81.06 lei

Nou

Puncte Express: 122

Preț estimativ în valută:

15.51€ • 15.89$ • 12.90£

15.51€ • 15.89$ • 12.90£

Carte disponibilă

Livrare economică 25 februarie-11 martie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9780307475770

ISBN-10: 0307475778

Pagini: 206

Dimensiuni: 133 x 205 x 16 mm

Greutate: 0.22 kg

Editura: Vintage Books USA

ISBN-10: 0307475778

Pagini: 206

Dimensiuni: 133 x 205 x 16 mm

Greutate: 0.22 kg

Editura: Vintage Books USA

Extras

El padre Ángel se incorporó con un esfuerzo solemne. Se frotó los párpados con los huesos de las manos, apartó el mosquitero de punto y permaneció sentado en la estera pelada, pensativo un instante, el tiempo indispensable para darse cuenta de que estaba vivo, y para recordar la fecha y su correspondencia en el santoral. «Martes cuatro de octubre», pensó; y dijo en voz baja: «San Francisco de Asís».

Se vistió sin lavarse y sin rezar. Era grande, sanguíneo, con una apacible figura de buey manso, y se movía como un buey, con ademanes densos y tristes. Después de rectificar la botonadura de la sotana con la atención lánguida de los dedos con que se verifican las cuerdas de un arpa, descorrió la tranca y abrió la puerta del patio. Los nardos bajo la lluvia le recordaron las palabras de una canción.

—«El mar crecerá con mis lágrimas» —suspiró.

El dormitorio estaba comunicado con la iglesia por un corredor interno bordeado de macetas de flores, y calzado con ladrillos sueltos por cuyas junturas empezaba a crecer la hierba de octubre. Antes de dirigirse a la iglesia, el padre Ángel entró en el excusado. Orinó en abundancia, conteniendo la respiración para no sentir el intenso olor amoniacal que le hacía saltar las lágrimas. Después salió al corredor, recordando: «Me llevará esta barca hasta tu sueño.» En la angosta puertecita de la iglesia sintió por última vez el vapor de los nardos.

Dentro olía mal. Era una nave larga, también calzada con ladrillos sueltos, y con una sola puerta sobre la plaza. El padre Ángel fue directamente a la base de la torre. Vio las pesas del reloj a más de un metro sobre su cabeza y pensó que aún tenía cuerda para una semana. Los zancudos lo asaltaron. Aplastó uno en la nuca con una palmada violenta y se limpió la mano en la cuerda de la campana. Luego oyó, arriba, el ruido visceral del complicado engranaje mecánico, y en seguida —sordas, profundas— las cinco campanadas de las cinco dentro de su vientre.

Esperó hasta el final de la última resonancia. Entonces agarró la cuerda con las dos manos, se la enrolló en las muñecas, e hizo sonar los bronces rotos con una convicción perentoria. Había cumplido 61 años. El ejercicio de las campanas era demasiado violento para su edad, pero siempre había convocado a misa personalmente, y ese esfuerzo le reconfortaba la moral.

Trinidad empujó la puerta de la calle mientras sonaban las campanas, y se dirigió al rincón donde la noche anterior había puesto trampas para los ratones. Encontró algo que le produjo al mismo tiempo repugnancia y placer: una pequeña masacre.

Abrió la primera trampa, cogió el ratón por la cola con el índice y el pulgar, y lo echó en una caja de cartón. El padre Ángel acabó de abrir la puerta sobre la plaza.

—Buenos días, padre —dijo Trinidad.

Él no registró su hermosa voz baritonal. La plaza desolada, los almendros dormidos bajo la lluvia, el pueblo inmóvil en el inconsolable amanecer de octubre le produjeron una sensación de desamparo. Pero cuando se acostumbró al rumor de la lluvia percibió, al fondo de la plaza, nítido y un poco irreal, el clarinete de Pastor. Sólo entonces respondió a los buenos días.

—Pastor no estaba con los de la serenata —dijo.

—No —confirmó Trinidad. Se acercó con la caja de ratones muertos—. Era con guitarras.

—Estuvieron como dos horas con una cancioncita tonta —dijo el padre—. «El mar crecerá con mis lágrimas.» ¿No es así?

—Es la nueva canción de Pastor —dijo ella.

Inmóvil frente a la puerta el padre padecía una instantánea fascinación. Durante muchos años había oído el clarinete de Pastor, que a dos cuadras de allí se sentaba a ensayar, todos los días a las cinco, con el taburete recostado contra el horcón de su palomar. Era el mecanismo del pueblo funcionando a precisión: primero, las cinco campanadas de las cinco; después, el primer toque para misa, y después, el clarinete de Pastor, en el patio de su casa, purificando con notas diáfanas y articuladas el aire cargado de porquería de palomas.

—La música es buena —reaccionó el padre—, pero la letra es tonta. Las palabras se pueden revolver al derecho y al revés y siempre da lo mismo. «Me llevará este sueño hasta tu barca.»

Dio media vuelta, sonriendo de su propio hallazgo, y fue a encender el altar. Trinidad lo siguió. Vestía una bata blanca y larga, con mangas hasta los puños, y la faja de seda azul de una congregación laica. Sus ojos eran de un negro intenso bajo las cejas en-

contradas.

—Estuvieron toda la noche por aquí cerca —dijo el padre.

—Donde Margot Ramírez —dijo Trinidad, distraída, haciendo sonar los ratones muertos dentro de la caja—. Pero anoche hubo algo mejor que la serenata.

El padre se detuvo y fijó en ella sus ojos de un azul silencioso.

—¿Qué fue?

—Pasquines —dijo Trinidad. Y soltó una risita nerviosa.

Tres casas más allá, César Montero soñaba con los elefantes. Los había visto el domingo en el cine. La lluvia se había precipitado media hora antes del final, y ahora la película continuaba en el sueño.

César Montero volvió todo el peso de su cuerpo monumental contra la pared, mientras los indígenas despavoridos escapaban al tropel de los elefantes. Su esposa lo empujó suavemente, pero ninguno de los dos despertó. «Nos vamos», murmuró él, y recuperó la posición inicial. Entonces despertó. En ese momento sonaba el segundo toque para misa.

Era una habitación con grandes espacios alambrados. La ventana sobre la plaza, también alambrada, tenía una cortina de cretona con flores amarillas. En la mesita de noche había un receptor de radio portátil, una lámpara y un reloj de cuadrante luminoso. Al otro lado, contra la pared, un enorme escaparate con puertas de espejo. Mientras se ponía las botas de montar César Montero empezó a oír el clarinete de Pastor. Los cordones de cuero crudo estaban endurecidos por el barro. Los estiró con fuerza, haciéndolos pasar a través de la mano cerrada, más áspera que el cuero de los cordones. Luego buscó las espuelas, pero no las encontró debajo de la cama. Siguió vistiéndose en la penumbra, tratando de no hacer ruido para no despertar a su mujer. Cuando se abotonaba la camisa miró la hora en el reloj de la mesa y volvió a buscar las espuelas debajo de la cama. Primero las buscó con las manos. Progresivamente se puso a gatas y se metió a rastrear debajo de la cama. Su mujer despertó.

—¿Qué buscas?

—Las espuelas.

—Están colgadas detrás del escaparate —dijo ella—. Tú mismo las pusiste ahí el sábado.

Hizo a un lado el mosquitero y encendió la luz. Él se incorporó avergonzado. Era monumental, de espaldas cuadradas y sólidas, pero sus movimientos eran elásticos aun con las botas de montar, cuyas suelas parecían dos listones de madera. Tenía una salud un poco bárbara. Parecía de edad indefinida, pero en la piel del cuello se notaba que había pasado de los cincuenta años. Se sentó en la cama para ponerse las espuelas.

—Todavía está lloviendo —dijo ella, sintiendo que sus huesos adolescentes habían absorbido la humedad de la noche—. Me siento como una esponja.

Pequeña, ósea, de nariz larga y aguda, tenía la virtud de no parecer acabada de despertar. Trató de ver la lluvia a través de la cortina. César Montero acabó de ajustarse las espuelas, se puso de pie y taconeó varias veces en el piso. La casa vibró con las espuelas de cobre.

—El tigre engorda en octubre —dijo.

Pero su esposa no lo oyó, extasiada en la melodía de Pastor. Cuando volvió a mirarlo estaba peinándose frente al escaparate, con las piernas abiertas y la cabeza inclinada pues no cabía en los espejos.

Ella seguía en voz baja la melodía de Pastor.

—Estuvieron rastrillando esa canción toda la noche —dijo él.

—Es muy bonita —dijo ella.

Desanudó una cinta de la cabecera de la cama, se recogió el cabello en la nuca y suspiró, completamente despierta: «Me quedaré en tu sueño hasta la muerte». Él no le puso atención. De una gaveta del escaparate donde había además algunas joyas, un pequeño reloj de mujer y una pluma estilográfica, extrajo una cartera con dinero. Retiró cuatro billetes y volvió a poner la cartera en el mismo sitio. Luego se metió en el bolsillo de la camisa seis cartuchos de escopeta.

—Si la lluvia sigue, no vengo el sábado —dijo.

Al abrir la puerta del patio, se demoró un instante en el umbral, respirando el sombrío olor de octubre mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Iba a cerrar la puerta cuando sonó en el dormitorio la campanilla del despertador.

Su esposa saltó de la cama. Él permaneció en suspenso, con la mano en la aldaba, hasta cuando ella interrumpió la campanilla. Entonces la miró por primera vez, pensativo.

—Anoche soñé con los elefantes —dijo.

Después cerró la puerta y se fue a ensillar la mula.

La lluvia arreció antes del tercer toque. Un viento bajo arrancó a los almendros de la plaza sus últimas hojas podridas, las luces públicas se apagaron, pero las casas continuaban cerradas. César Montero metió la mula en la cocina y sin desmontar le gritó a su mujer que le llevara el impermeable. Se sacó la escopeta de dos cañones que llevaba terciada a la espalda y la amarró, horizontal, con las correas de la silla. Su esposa apareció en la cocina con el impermeable.

—Espérate a que escampe —le dijo sin convicción.

Él se puso el impermeable en silencio. Luego miró hacia el patio.

—No escampará hasta diciembre.

Ella lo acompañó con la mirada hasta el otro extremo del corredor. La lluvia se desplomaba sobre las oxidadas láminas del techo, pero él se iba. Espoleando la mula, tuvo que arquearse en la silla para no tropezar con el travesaño de la puerta al salir al patio. Las gotas del alar reventaron como perdigones en sus espaldas. Desde el portón, gritó sin volver la cabeza:

—Hasta el sábado.

—Hasta el sábado —dijo ella.

La única puerta abierta en la plaza era la de la iglesia. César Montero miró hacia arriba y vio el cielo espeso y bajo, a dos cuartas de su cabeza. Se persignó, espoleó la mula y la hizo girar varias veces sobre las patas traseras, hasta que el animal se afirmó en el jabón del suelo. Entonces fue cuando vio el papel pegado en la puerta de su casa.

Lo leyó sin desmontar. El agua había disuelto el color, pero el texto escrito a pincel, con burdas letras de imprenta, seguía siendo comprensible. César Montero arrimó la mula a la pared, arrancó el papel y lo rompió en pedazos.

Con un golpe de rienda imprimió a la mula un trotecito corto, parejo, para muchas horas. Abandonó la plaza por una calle angosta y torcida, con casas de paredes de barro cuyas puertas soltaban al abrirse los rescoldos del sueño. Sintió olor de café. Sólo cuando dejaba atrás las últimas casas del pueblo hizo girar la mula, y con el mismo trotecito corto y parejo volvió a la plaza y se detuvo frente a la casa de Pastor. Allí descabalgó, sacó la escopeta y amarró la mula al horcón, haciendo cada cosa en su tiempo justo.

La puerta estaba sin tranca, bloqueada por debajo con un caracol gigante. César Montero entró en la salita en la penumbra. Sintió una nota aguda y después un silencio de expectativa. Pasó al lado de cuatro sillas ordenadas en torno a una mesita con un tapete de lana y un frasco con flores artificiales. Por último se detuvo frente a la puerta del patio, se echó hacia atrás la capucha del impermeable, movió a tientas el seguro de la escopeta y con voz reposada, casi amable, llamó:

—Pastor.

Pastor apareció en el vano de la puerta desatornillando la boquilla del clarinete. Era un muchacho magro, recto, con un bozo incipiente alineado con tijeras. Cuando vio a César Montero con los tacones afirmados en el piso de tierra y la escopeta a la altura del cinturón encañonada contra él, Pastor abrió la boca. Pero no dijo nada. Se puso pálido y sonrió. César Montero apretó primero los tacones contra el suelo, después la culata, con el codo, contra la cadera; después apretó los dientes, y al mismo tiempo el gatillo. La casa tembló con el estampido, pero César Montero no supo si fue antes o después de la conmoción cuando vio a Pastor del otro lado de la puerta, arrastrándose con una ondulación de gusano sobre un reguero de minúsculas plumas ensangrentadas.

Se vistió sin lavarse y sin rezar. Era grande, sanguíneo, con una apacible figura de buey manso, y se movía como un buey, con ademanes densos y tristes. Después de rectificar la botonadura de la sotana con la atención lánguida de los dedos con que se verifican las cuerdas de un arpa, descorrió la tranca y abrió la puerta del patio. Los nardos bajo la lluvia le recordaron las palabras de una canción.

—«El mar crecerá con mis lágrimas» —suspiró.

El dormitorio estaba comunicado con la iglesia por un corredor interno bordeado de macetas de flores, y calzado con ladrillos sueltos por cuyas junturas empezaba a crecer la hierba de octubre. Antes de dirigirse a la iglesia, el padre Ángel entró en el excusado. Orinó en abundancia, conteniendo la respiración para no sentir el intenso olor amoniacal que le hacía saltar las lágrimas. Después salió al corredor, recordando: «Me llevará esta barca hasta tu sueño.» En la angosta puertecita de la iglesia sintió por última vez el vapor de los nardos.

Dentro olía mal. Era una nave larga, también calzada con ladrillos sueltos, y con una sola puerta sobre la plaza. El padre Ángel fue directamente a la base de la torre. Vio las pesas del reloj a más de un metro sobre su cabeza y pensó que aún tenía cuerda para una semana. Los zancudos lo asaltaron. Aplastó uno en la nuca con una palmada violenta y se limpió la mano en la cuerda de la campana. Luego oyó, arriba, el ruido visceral del complicado engranaje mecánico, y en seguida —sordas, profundas— las cinco campanadas de las cinco dentro de su vientre.

Esperó hasta el final de la última resonancia. Entonces agarró la cuerda con las dos manos, se la enrolló en las muñecas, e hizo sonar los bronces rotos con una convicción perentoria. Había cumplido 61 años. El ejercicio de las campanas era demasiado violento para su edad, pero siempre había convocado a misa personalmente, y ese esfuerzo le reconfortaba la moral.

Trinidad empujó la puerta de la calle mientras sonaban las campanas, y se dirigió al rincón donde la noche anterior había puesto trampas para los ratones. Encontró algo que le produjo al mismo tiempo repugnancia y placer: una pequeña masacre.

Abrió la primera trampa, cogió el ratón por la cola con el índice y el pulgar, y lo echó en una caja de cartón. El padre Ángel acabó de abrir la puerta sobre la plaza.

—Buenos días, padre —dijo Trinidad.

Él no registró su hermosa voz baritonal. La plaza desolada, los almendros dormidos bajo la lluvia, el pueblo inmóvil en el inconsolable amanecer de octubre le produjeron una sensación de desamparo. Pero cuando se acostumbró al rumor de la lluvia percibió, al fondo de la plaza, nítido y un poco irreal, el clarinete de Pastor. Sólo entonces respondió a los buenos días.

—Pastor no estaba con los de la serenata —dijo.

—No —confirmó Trinidad. Se acercó con la caja de ratones muertos—. Era con guitarras.

—Estuvieron como dos horas con una cancioncita tonta —dijo el padre—. «El mar crecerá con mis lágrimas.» ¿No es así?

—Es la nueva canción de Pastor —dijo ella.

Inmóvil frente a la puerta el padre padecía una instantánea fascinación. Durante muchos años había oído el clarinete de Pastor, que a dos cuadras de allí se sentaba a ensayar, todos los días a las cinco, con el taburete recostado contra el horcón de su palomar. Era el mecanismo del pueblo funcionando a precisión: primero, las cinco campanadas de las cinco; después, el primer toque para misa, y después, el clarinete de Pastor, en el patio de su casa, purificando con notas diáfanas y articuladas el aire cargado de porquería de palomas.

—La música es buena —reaccionó el padre—, pero la letra es tonta. Las palabras se pueden revolver al derecho y al revés y siempre da lo mismo. «Me llevará este sueño hasta tu barca.»

Dio media vuelta, sonriendo de su propio hallazgo, y fue a encender el altar. Trinidad lo siguió. Vestía una bata blanca y larga, con mangas hasta los puños, y la faja de seda azul de una congregación laica. Sus ojos eran de un negro intenso bajo las cejas en-

contradas.

—Estuvieron toda la noche por aquí cerca —dijo el padre.

—Donde Margot Ramírez —dijo Trinidad, distraída, haciendo sonar los ratones muertos dentro de la caja—. Pero anoche hubo algo mejor que la serenata.

El padre se detuvo y fijó en ella sus ojos de un azul silencioso.

—¿Qué fue?

—Pasquines —dijo Trinidad. Y soltó una risita nerviosa.

Tres casas más allá, César Montero soñaba con los elefantes. Los había visto el domingo en el cine. La lluvia se había precipitado media hora antes del final, y ahora la película continuaba en el sueño.

César Montero volvió todo el peso de su cuerpo monumental contra la pared, mientras los indígenas despavoridos escapaban al tropel de los elefantes. Su esposa lo empujó suavemente, pero ninguno de los dos despertó. «Nos vamos», murmuró él, y recuperó la posición inicial. Entonces despertó. En ese momento sonaba el segundo toque para misa.

Era una habitación con grandes espacios alambrados. La ventana sobre la plaza, también alambrada, tenía una cortina de cretona con flores amarillas. En la mesita de noche había un receptor de radio portátil, una lámpara y un reloj de cuadrante luminoso. Al otro lado, contra la pared, un enorme escaparate con puertas de espejo. Mientras se ponía las botas de montar César Montero empezó a oír el clarinete de Pastor. Los cordones de cuero crudo estaban endurecidos por el barro. Los estiró con fuerza, haciéndolos pasar a través de la mano cerrada, más áspera que el cuero de los cordones. Luego buscó las espuelas, pero no las encontró debajo de la cama. Siguió vistiéndose en la penumbra, tratando de no hacer ruido para no despertar a su mujer. Cuando se abotonaba la camisa miró la hora en el reloj de la mesa y volvió a buscar las espuelas debajo de la cama. Primero las buscó con las manos. Progresivamente se puso a gatas y se metió a rastrear debajo de la cama. Su mujer despertó.

—¿Qué buscas?

—Las espuelas.

—Están colgadas detrás del escaparate —dijo ella—. Tú mismo las pusiste ahí el sábado.

Hizo a un lado el mosquitero y encendió la luz. Él se incorporó avergonzado. Era monumental, de espaldas cuadradas y sólidas, pero sus movimientos eran elásticos aun con las botas de montar, cuyas suelas parecían dos listones de madera. Tenía una salud un poco bárbara. Parecía de edad indefinida, pero en la piel del cuello se notaba que había pasado de los cincuenta años. Se sentó en la cama para ponerse las espuelas.

—Todavía está lloviendo —dijo ella, sintiendo que sus huesos adolescentes habían absorbido la humedad de la noche—. Me siento como una esponja.

Pequeña, ósea, de nariz larga y aguda, tenía la virtud de no parecer acabada de despertar. Trató de ver la lluvia a través de la cortina. César Montero acabó de ajustarse las espuelas, se puso de pie y taconeó varias veces en el piso. La casa vibró con las espuelas de cobre.

—El tigre engorda en octubre —dijo.

Pero su esposa no lo oyó, extasiada en la melodía de Pastor. Cuando volvió a mirarlo estaba peinándose frente al escaparate, con las piernas abiertas y la cabeza inclinada pues no cabía en los espejos.

Ella seguía en voz baja la melodía de Pastor.

—Estuvieron rastrillando esa canción toda la noche —dijo él.

—Es muy bonita —dijo ella.

Desanudó una cinta de la cabecera de la cama, se recogió el cabello en la nuca y suspiró, completamente despierta: «Me quedaré en tu sueño hasta la muerte». Él no le puso atención. De una gaveta del escaparate donde había además algunas joyas, un pequeño reloj de mujer y una pluma estilográfica, extrajo una cartera con dinero. Retiró cuatro billetes y volvió a poner la cartera en el mismo sitio. Luego se metió en el bolsillo de la camisa seis cartuchos de escopeta.

—Si la lluvia sigue, no vengo el sábado —dijo.

Al abrir la puerta del patio, se demoró un instante en el umbral, respirando el sombrío olor de octubre mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Iba a cerrar la puerta cuando sonó en el dormitorio la campanilla del despertador.

Su esposa saltó de la cama. Él permaneció en suspenso, con la mano en la aldaba, hasta cuando ella interrumpió la campanilla. Entonces la miró por primera vez, pensativo.

—Anoche soñé con los elefantes —dijo.

Después cerró la puerta y se fue a ensillar la mula.

La lluvia arreció antes del tercer toque. Un viento bajo arrancó a los almendros de la plaza sus últimas hojas podridas, las luces públicas se apagaron, pero las casas continuaban cerradas. César Montero metió la mula en la cocina y sin desmontar le gritó a su mujer que le llevara el impermeable. Se sacó la escopeta de dos cañones que llevaba terciada a la espalda y la amarró, horizontal, con las correas de la silla. Su esposa apareció en la cocina con el impermeable.

—Espérate a que escampe —le dijo sin convicción.

Él se puso el impermeable en silencio. Luego miró hacia el patio.

—No escampará hasta diciembre.

Ella lo acompañó con la mirada hasta el otro extremo del corredor. La lluvia se desplomaba sobre las oxidadas láminas del techo, pero él se iba. Espoleando la mula, tuvo que arquearse en la silla para no tropezar con el travesaño de la puerta al salir al patio. Las gotas del alar reventaron como perdigones en sus espaldas. Desde el portón, gritó sin volver la cabeza:

—Hasta el sábado.

—Hasta el sábado —dijo ella.

La única puerta abierta en la plaza era la de la iglesia. César Montero miró hacia arriba y vio el cielo espeso y bajo, a dos cuartas de su cabeza. Se persignó, espoleó la mula y la hizo girar varias veces sobre las patas traseras, hasta que el animal se afirmó en el jabón del suelo. Entonces fue cuando vio el papel pegado en la puerta de su casa.

Lo leyó sin desmontar. El agua había disuelto el color, pero el texto escrito a pincel, con burdas letras de imprenta, seguía siendo comprensible. César Montero arrimó la mula a la pared, arrancó el papel y lo rompió en pedazos.

Con un golpe de rienda imprimió a la mula un trotecito corto, parejo, para muchas horas. Abandonó la plaza por una calle angosta y torcida, con casas de paredes de barro cuyas puertas soltaban al abrirse los rescoldos del sueño. Sintió olor de café. Sólo cuando dejaba atrás las últimas casas del pueblo hizo girar la mula, y con el mismo trotecito corto y parejo volvió a la plaza y se detuvo frente a la casa de Pastor. Allí descabalgó, sacó la escopeta y amarró la mula al horcón, haciendo cada cosa en su tiempo justo.

La puerta estaba sin tranca, bloqueada por debajo con un caracol gigante. César Montero entró en la salita en la penumbra. Sintió una nota aguda y después un silencio de expectativa. Pasó al lado de cuatro sillas ordenadas en torno a una mesita con un tapete de lana y un frasco con flores artificiales. Por último se detuvo frente a la puerta del patio, se echó hacia atrás la capucha del impermeable, movió a tientas el seguro de la escopeta y con voz reposada, casi amable, llamó:

—Pastor.

Pastor apareció en el vano de la puerta desatornillando la boquilla del clarinete. Era un muchacho magro, recto, con un bozo incipiente alineado con tijeras. Cuando vio a César Montero con los tacones afirmados en el piso de tierra y la escopeta a la altura del cinturón encañonada contra él, Pastor abrió la boca. Pero no dijo nada. Se puso pálido y sonrió. César Montero apretó primero los tacones contra el suelo, después la culata, con el codo, contra la cadera; después apretó los dientes, y al mismo tiempo el gatillo. La casa tembló con el estampido, pero César Montero no supo si fue antes o después de la conmoción cuando vio a Pastor del otro lado de la puerta, arrastrándose con una ondulación de gusano sobre un reguero de minúsculas plumas ensangrentadas.