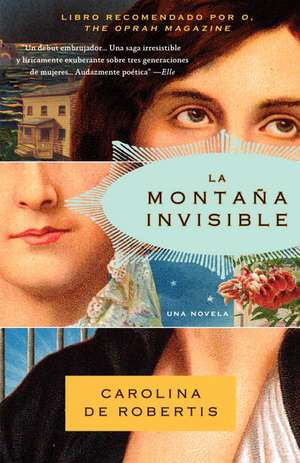

La Montana Invisible = Invisible Mountain: A Reader's Guide to Remembrance of Things Past

Autor Carolina De Robertises Limba Spaniolă Paperback – 31 iul 2010

En el primer día del siglo XX, un pequeño pueblo en lo más profundo del campo uruguayo se reúne para ver un milagro —la misteriosa reaparición de Pajarita, una niña que se había perdido. Años después, Pajarita comenzará una estirpe ferozmente independiente, tres generaciones de mujeres que lucharán por crearse una vida en su querida Uruguay, una patria que nutre sus almas a la vez que pone a prueba sus espíritus:

su hija Eva, una frágil pero ferozmente obcecada belleza decidida a ser poeta, se sobrepondrá a una desgarradora traición para seguir un camino poco convencional. Y la hija de Eva, Salomé, despertará tanto a la sensualidad como al compromiso político en medio de los turbulentos años sesenta. La montaña invisible es una mordaz celebración del poder del amor familiar, de la voluntad de supervivencia en las circunstancias más desesperadas y, sobre todo, del intenso vínculo entre madres e hijas.

Preț: 101.65 lei

Nou

Puncte Express: 152

Preț estimativ în valută:

19.46€ • 21.14$ • 16.35£

19.46€ • 21.14$ • 16.35£

Carte indisponibilă temporar

Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:

Se trimite...

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9780307472359

ISBN-10: 0307472353

Pagini: 464

Dimensiuni: 130 x 201 x 28 mm

Greutate: 0.36 kg

Ediția:Vintage Espanol.

Editura: Vintage Books USA

ISBN-10: 0307472353

Pagini: 464

Dimensiuni: 130 x 201 x 28 mm

Greutate: 0.36 kg

Ediția:Vintage Espanol.

Editura: Vintage Books USA

Notă biografică

Carolina De Robertis creció en una familia uruguaya que emigró a Inglaterra, Suiza y California. Su ficción, no ficción y traducciones literarias han aparecido en ColorLines, The Virginia Quarterly Review y Zoetrope Allstory, entre otras publicaciones. Además, su traducción de la novela chilena contemporánea Bonsai, de Alejandro Zambra, se publicó en 2008. Vive en Oakland, California, donde está trabajando en su segunda novela.

Extras

uno

La niña que apareció en un árbol

Cuando Salomé escribió a su hija —por entonces ya una jovencita, una desconocida, a miles de kilómetros de distancia—, le dijo que todo lo que desaparece está en alguna parte, como si la física pudiera hacer retroceder el tiempo y salvarlas a las dos. Era una máxima que había aprendido en el colegio: la energía no se crea ni se destruye. Nada desaparece de verdad. También las personas son energía y cuando no se las puede ver es porque han cambiado de sitio, o de forma, o ambas cosas. La excepción son los agujeros negros, que se tragan las cosas sin dejar el más mínimo rastro, pero Salomé dejó que su bolígrafo siguiera moviéndose como si estos no existieran.

Las faldas húmedas se le pegaban a las piernas y el bolígrafo continuaba moviéndose y moviéndose sin que su mano pareciera empujarlo, formando las puntas, los picos y los capiteles y los bucles de las palabras cursivas, tes y jotas agudas, íes griegas y ges con nudos en la base como para unirse unas a otras, para reunir a las mujeres, y mientras escribía los bucles se agrandaban mayores, como si hiciera falta más cuerda para amarrar lo que el viento se había llevado de su interior, y no sólo de su interior sino también de su alrededor, y de delante de ella, en tiempos de su madre, en los de su abuela, la multitud de historias que Salomé no había vivido sino que habían llegado a ella como llegan las historias: en abundancia, sin avisar, a veces poco a poco, otras con una fuerza que podía ahogarte o catapultarte al cielo. Otras historias nunca habían llegado, no se habían contado. Dejaron un silencio hueco en su lugar. Pero, si era cierto que todo lo que desaparecía estaba en algún lugar, entonces hasta aquéllas aún respiraban y resplandecían en alguna parte, en los rincones ocultos del mundo.

El primer día de un siglo nunca es como los demás, menos aún en Tacuarembó, Uruguay, un pueblo diminuto, conocido por empezar los siglos con algún milagro peculiar. Por eso los habitantes de aquella localidad estaban preparados esa mañana, dispuestos, intrigados, inquietos, borrachos algunos, rezando otros, bebiendo algunos más, metiéndose mano bajo los arbustos otros, o apoyados en las sillas de montar, llenando de mate las calabazas, esquivando el sueño, asomándose a la pizarra de un siglo nuevo.

Un siglo antes, en 1800, cuando Uruguay aún no era un país sino una franja de tierra colonial, habían aparecido unas canastas enormes de frutos silvestres púrpura en el altar de la iglesia. Aparecieron de la nada, suculentas y perfectamente maduros, en cantidad suficiente para alimentar a dos poblaciones como aquélla. Un monaguillo llamado Robustiano había visto al cura abrir la puerta y encontrarse el obsequio abrasándose de calor a los pies de Cristo. Durante años Robustiano describiría el semblante del cura al ver aquellos frutos silvestres sudando al sol de las vidrieras, tres canastas tan anchas como el pecho de dos hombres, su fragancia elevándose para embriagar a Dios. Robustiano pasó el resto del día, y el resto de su vida, relatando lo sucedido. “Se puso pálido, blanco como el papel, luego se puso colorado, los ojos se le quedaron en blanco y, páfate, ¡se desplomó al suelo! Me acerqué corriendo a zarandearlo y le grité ‘Padre, padre’, pero estaba duro como una piedra”. Años después añadiría: “Fue el olor lo que pudo con él, ¿sabés?, como el olor de una mujer satisfecha. El pobre padre. Todas aquellas noches solo… No pudo soportarlo, aquellos frutos calentados por el sol, en su iglesia, demasiado para un cura”.

Mujeres, gauchos y niños fueron a darse un banquete de frutos silvestres. Los bancos no estaban acostumbrados a semejante multitud. Los frutos eran pequeños y bulbosos, maduros y ácidos, distintos a cualquier cosa que hubieran visto crecer en aquellas tierras. Cuando el pueblo se echó a dormir una digestiva siesta, una mujer octogenaria se acercó al altar y contó el relato que había oído en su juventud sobre los milagros que sucedían en Tacuarembó el primer día de cada siglo. “Les digo —aseguró— que éste es nuestro milagro”. Su barbilla peluda estaba manchada de un convincente jugo púrpura. Los milagros son milagros, señaló; llegan sin avisar, carecen de explicación y no hay garantía de que te den lo que querés. Y aún así los aceptamos. Son los huesos escondidos de la vida corriente. Les contó la historia del día de Año Nuevo de hacía cien años, en 1700, tal y como se la habían contado a ella y nadie tuvo una razón decente para ponerla en duda: aquel día, habían rondado el aire canciones en una antigua lengua nativa, el tupí-guaraní, desde un amanecer hasta el siguiente. Aunque corría sangre indígena por las venas de casi todos los tacuaremboenses, incluso entonces muchos habían perdido ya su lengua. No obstante, los sonidos eran inconfundibles: los golpes guturales, el tono cantarín como el del arroyo sobresaltado por las piedras. Todos las oían pero nadie sabía quién las cantaba; la música cabalgaba incorpórea, potente, accidentada, al viento.

Pajarita oyó todas estas historias de niña: la de los frutos silvestres, la de las canciones, la de la mujer de piel púrpura. No tenía ni idea de cómo sonaba el guaraní. Lo único que oía en casa era el español de Tacuarembó, el murmullo del fuego, el sonido entrecortado del cuchillo al cortar la cebolla, el leve roce de la falda de su tía Tita, el intenso lamento de la maltrecha guitarra de su hermano, los cuervos afuera, los cascos de los caballos, las protestas de los pollos, a su hermano regañando a los pollos, el constante plegar, limpiar, remover, cortar, barrer y verter de la tía Tita. La tía Tita apenas hablaba, salvo cuando contaba alguna historia, y entonces era imparable, exhaustiva y exigía una atención absoluta. Las contaba mientras cocinaba. Brotaban, fluían, escapaban de ella, las derramaba por todas partes, llenando la casita de una sola habitación de espectros fluidos de los muertos.

—Tenés que saber —decía— por qué a tu hermano lo llamaron Artigas —y ésa era la señal para que Pajarita se acercara a cortar la carne para el estofado. Conocía los contornos de la historia como conocía la forma del cuchillo antes de asirlo. Asentía con la cabeza y aguzaba tanto el oído que le parecía que las orejas se le ponían tan grandes como la boca de un pozo.

—Se llama así por tu bisabuelo. Ya sé que algunos no lo creen, pero José Gervasio Artigas, el gran libertador de Uruguay, es mi abuelo. De verdad. Sí, encabezó la lucha por la independencia, con los gauchos, los indios y los esclavos liberados. Todos saben que hizo eso y la próxima vez te contaré la historia. Pero también plantó su semilla en el vientre de la hija de un gaucho con una melena hasta las rodillas. Analidia. Hacía las mejores morcillas de este lado del Río Negro. Tenía catorce años. Nadie te va a creer, pero no debes dejar que eso te importe, tenés que esforzarte por mantener viva la historia. Mirá, Pajarita, cortá la carne un poco más chica. Así.

Observó a Pajarita hasta que estuvo satisfecha, luego se inclinó sobre la lumbre y removió las brasas. La muchacha de pelo negro que sostenía las morcillas rondaba a su espalda, translúcida, con los ojos muy abiertos, abriendo y cerrando las manos alrededor de la carne.

—Pues, el tal José Gervasio pasó una noche en 1820 sudando sobre unos cueros frescos con Analidia, justo antes de que lo derrotaran los brasileños. Huyó a los bosques paraguayos y nunca se lo volvió a ver. Analidia dio luz a una niñita perfecta. Esperanza. Mi madre. ¿Recordás su nombre? Era más fuerte que un toro de estampida. Cuando creció, se enamoró del Facón, ese gaucho loco, tu abuelo. Al nacer, lo registraron como Ricardo Torres, pero no demoró en ganarse su verdadero nombre. Nadie maneja el facón como lo hacía él. Me gustaría ver a los ángeles intentarlo.

Mientras seguía troceando y troceando, Pajarita imaginó a su abuelo, el Facón, de joven gaucho, con el facón apuntando al cielo, la hoja resplandeciente, goteando al suelo sangre fresca y roja de toro.

—En aquellos días, antes de que naciéramos tu padre y yo, el Facón era famoso por su voz dulce, su temperamento irritable y su puntería mortal. Merodeaba las tierras a sus anchas, con su facón, sus bolas y su lazo, persiguiendo al ganado y llevándose después la carne y los cueros a los puertos. Le traía regalos a Esperanza, joyas de la India y de Roma, recién salidas de barcos exóticos, pero a ella le importaban más bien poco. Se amontonaban en un rincón de la choza donde vivían. Ella lo único que quería era tenerlo a su lado, por eso sufría. Cuando nací yo, estaba sola. Se enfermaba al leer las hojas de té de ombú y de ceibo, que guardaban terribles advertencias. Advertencias obvias. Había guerra por todas partes. En todas las estaciones, aparecía un nuevo tirano que reunía un ejército, asesinaba a un ejército, tomaba el poder o lo perdía. Los hombres jóvenes se hacían pedazos unos a otros y se echaban a los perros. Se derramaba tanta sangre que la tierra debería haberse vuelto roja. No pongas esa cara, Pajarita. Mirá, ya hierve el agua.

Pajarita se agachó junto al horno de tierra incandescente y apiló la carne en la cazuela. Era carne de vaca, no de hombre joven. El sol de última hora esmaltaba el suelo de tierra, la mesa, las pieles para dormir; pronto habría que encender la lámpara.

—Y allí estaban, el Facón y Esperanza, viviendo en el campo destrozado por las luchas. Entonces llegaron los hermanos Saravia. Aparicio y Gumersindo, el condenado de Gumersindo, y organizaron su ejército aquí, en Tacuarembó. Estaban decididos a lograr la independencia del último tirano, convencidos de que ganarían. Tu abuelo el Facón se creyó todo lo que decían. Salió con ellos de Uruguay, hacia Brasil, al campo de batalla. Allí vio cosas de las que jamás habló, de las que juró que no diría una palabra ni en el infierno. Que ni el mismo diablo las soportaría, solía decir. Así que no las sabemos. Pero sabemos que enterró a Gumersindo con sus propias manos, luego vio al enemigo desenterrarlo, cortarle la cabeza y pasearla por todas partes. Bueno, después de eso, tres años más tarde, el Facón se volvió a Esperanza temblando. Se hicieron este ranchito, este en el que estamos ahora, y aquí nació tu padre, igual que tu hermano Artigas. Y de ahí viene su nombre.

La tía Tita revolvió el guiso y se quedó en silencio. Pajarita limpiaba los cuencos y los cuchillos mientras pensaba en cabezas cortadas, larguísimas melenas y joyas de ultramar.

Artigas, el hermano de Pajarita, recordaba perfectamente el día en que la tía Tita había ido a vivir con ellos: fue en 1899, cuando Pajarita nació por primera vez, antes de lo del árbol, antes del milagro.

Ese año él había cumplido cuatro años y su madre, la Roja, había muerto al dar a luz. No dejó otra cosa que un mar de sangre y un bebé de grandes ojos negros. El parto anterior también había terminado en muerte, pero había sido el bebé el que había muerto y Mamá la que se había quedado para cocinar y cantar otro día. Esta vez dejó de moverse. La sangre empapó el montón de pieles que la familia usaba para dormir y las dejó muy estropeadas, por eso Artigas se asustó cuando vio que, llorando, su padre se frotaba la cara con ellas y se teñía de rojo la piel. También el bebé lloraba. Miguel la ignoró. Aquella noche no durmieron. Por la mañana, llegó la tía Tita y echó un vistazo a la choza. El taburete de cráneo de vaca de la Roja ya no ocupaba su lugar en la mesa. Miguel lo sostenía con ambas manos, sentado inmóvil, de cara a la pared. A su espalda, Artigas, sentado en unas pieles empapadas de sangre coagulada, sostenía a un bebé inquieto. El horno de tierra estaba frío y vacío; la tía Tita lo llenó de leña. Fregó las manchas de sangre de las paredes, hizo tortas fritas, sacó afuera las pieles estropeadas y lavó la ropa. A cuatro cerros de distancia, encontró una madre joven que amamantara al bebé sin nombre. “Esa bebita”, la llamaban por los pozos de Tacuarembó.

La niña que apareció en un árbol

Cuando Salomé escribió a su hija —por entonces ya una jovencita, una desconocida, a miles de kilómetros de distancia—, le dijo que todo lo que desaparece está en alguna parte, como si la física pudiera hacer retroceder el tiempo y salvarlas a las dos. Era una máxima que había aprendido en el colegio: la energía no se crea ni se destruye. Nada desaparece de verdad. También las personas son energía y cuando no se las puede ver es porque han cambiado de sitio, o de forma, o ambas cosas. La excepción son los agujeros negros, que se tragan las cosas sin dejar el más mínimo rastro, pero Salomé dejó que su bolígrafo siguiera moviéndose como si estos no existieran.

Las faldas húmedas se le pegaban a las piernas y el bolígrafo continuaba moviéndose y moviéndose sin que su mano pareciera empujarlo, formando las puntas, los picos y los capiteles y los bucles de las palabras cursivas, tes y jotas agudas, íes griegas y ges con nudos en la base como para unirse unas a otras, para reunir a las mujeres, y mientras escribía los bucles se agrandaban mayores, como si hiciera falta más cuerda para amarrar lo que el viento se había llevado de su interior, y no sólo de su interior sino también de su alrededor, y de delante de ella, en tiempos de su madre, en los de su abuela, la multitud de historias que Salomé no había vivido sino que habían llegado a ella como llegan las historias: en abundancia, sin avisar, a veces poco a poco, otras con una fuerza que podía ahogarte o catapultarte al cielo. Otras historias nunca habían llegado, no se habían contado. Dejaron un silencio hueco en su lugar. Pero, si era cierto que todo lo que desaparecía estaba en algún lugar, entonces hasta aquéllas aún respiraban y resplandecían en alguna parte, en los rincones ocultos del mundo.

El primer día de un siglo nunca es como los demás, menos aún en Tacuarembó, Uruguay, un pueblo diminuto, conocido por empezar los siglos con algún milagro peculiar. Por eso los habitantes de aquella localidad estaban preparados esa mañana, dispuestos, intrigados, inquietos, borrachos algunos, rezando otros, bebiendo algunos más, metiéndose mano bajo los arbustos otros, o apoyados en las sillas de montar, llenando de mate las calabazas, esquivando el sueño, asomándose a la pizarra de un siglo nuevo.

Un siglo antes, en 1800, cuando Uruguay aún no era un país sino una franja de tierra colonial, habían aparecido unas canastas enormes de frutos silvestres púrpura en el altar de la iglesia. Aparecieron de la nada, suculentas y perfectamente maduros, en cantidad suficiente para alimentar a dos poblaciones como aquélla. Un monaguillo llamado Robustiano había visto al cura abrir la puerta y encontrarse el obsequio abrasándose de calor a los pies de Cristo. Durante años Robustiano describiría el semblante del cura al ver aquellos frutos silvestres sudando al sol de las vidrieras, tres canastas tan anchas como el pecho de dos hombres, su fragancia elevándose para embriagar a Dios. Robustiano pasó el resto del día, y el resto de su vida, relatando lo sucedido. “Se puso pálido, blanco como el papel, luego se puso colorado, los ojos se le quedaron en blanco y, páfate, ¡se desplomó al suelo! Me acerqué corriendo a zarandearlo y le grité ‘Padre, padre’, pero estaba duro como una piedra”. Años después añadiría: “Fue el olor lo que pudo con él, ¿sabés?, como el olor de una mujer satisfecha. El pobre padre. Todas aquellas noches solo… No pudo soportarlo, aquellos frutos calentados por el sol, en su iglesia, demasiado para un cura”.

Mujeres, gauchos y niños fueron a darse un banquete de frutos silvestres. Los bancos no estaban acostumbrados a semejante multitud. Los frutos eran pequeños y bulbosos, maduros y ácidos, distintos a cualquier cosa que hubieran visto crecer en aquellas tierras. Cuando el pueblo se echó a dormir una digestiva siesta, una mujer octogenaria se acercó al altar y contó el relato que había oído en su juventud sobre los milagros que sucedían en Tacuarembó el primer día de cada siglo. “Les digo —aseguró— que éste es nuestro milagro”. Su barbilla peluda estaba manchada de un convincente jugo púrpura. Los milagros son milagros, señaló; llegan sin avisar, carecen de explicación y no hay garantía de que te den lo que querés. Y aún así los aceptamos. Son los huesos escondidos de la vida corriente. Les contó la historia del día de Año Nuevo de hacía cien años, en 1700, tal y como se la habían contado a ella y nadie tuvo una razón decente para ponerla en duda: aquel día, habían rondado el aire canciones en una antigua lengua nativa, el tupí-guaraní, desde un amanecer hasta el siguiente. Aunque corría sangre indígena por las venas de casi todos los tacuaremboenses, incluso entonces muchos habían perdido ya su lengua. No obstante, los sonidos eran inconfundibles: los golpes guturales, el tono cantarín como el del arroyo sobresaltado por las piedras. Todos las oían pero nadie sabía quién las cantaba; la música cabalgaba incorpórea, potente, accidentada, al viento.

Pajarita oyó todas estas historias de niña: la de los frutos silvestres, la de las canciones, la de la mujer de piel púrpura. No tenía ni idea de cómo sonaba el guaraní. Lo único que oía en casa era el español de Tacuarembó, el murmullo del fuego, el sonido entrecortado del cuchillo al cortar la cebolla, el leve roce de la falda de su tía Tita, el intenso lamento de la maltrecha guitarra de su hermano, los cuervos afuera, los cascos de los caballos, las protestas de los pollos, a su hermano regañando a los pollos, el constante plegar, limpiar, remover, cortar, barrer y verter de la tía Tita. La tía Tita apenas hablaba, salvo cuando contaba alguna historia, y entonces era imparable, exhaustiva y exigía una atención absoluta. Las contaba mientras cocinaba. Brotaban, fluían, escapaban de ella, las derramaba por todas partes, llenando la casita de una sola habitación de espectros fluidos de los muertos.

—Tenés que saber —decía— por qué a tu hermano lo llamaron Artigas —y ésa era la señal para que Pajarita se acercara a cortar la carne para el estofado. Conocía los contornos de la historia como conocía la forma del cuchillo antes de asirlo. Asentía con la cabeza y aguzaba tanto el oído que le parecía que las orejas se le ponían tan grandes como la boca de un pozo.

—Se llama así por tu bisabuelo. Ya sé que algunos no lo creen, pero José Gervasio Artigas, el gran libertador de Uruguay, es mi abuelo. De verdad. Sí, encabezó la lucha por la independencia, con los gauchos, los indios y los esclavos liberados. Todos saben que hizo eso y la próxima vez te contaré la historia. Pero también plantó su semilla en el vientre de la hija de un gaucho con una melena hasta las rodillas. Analidia. Hacía las mejores morcillas de este lado del Río Negro. Tenía catorce años. Nadie te va a creer, pero no debes dejar que eso te importe, tenés que esforzarte por mantener viva la historia. Mirá, Pajarita, cortá la carne un poco más chica. Así.

Observó a Pajarita hasta que estuvo satisfecha, luego se inclinó sobre la lumbre y removió las brasas. La muchacha de pelo negro que sostenía las morcillas rondaba a su espalda, translúcida, con los ojos muy abiertos, abriendo y cerrando las manos alrededor de la carne.

—Pues, el tal José Gervasio pasó una noche en 1820 sudando sobre unos cueros frescos con Analidia, justo antes de que lo derrotaran los brasileños. Huyó a los bosques paraguayos y nunca se lo volvió a ver. Analidia dio luz a una niñita perfecta. Esperanza. Mi madre. ¿Recordás su nombre? Era más fuerte que un toro de estampida. Cuando creció, se enamoró del Facón, ese gaucho loco, tu abuelo. Al nacer, lo registraron como Ricardo Torres, pero no demoró en ganarse su verdadero nombre. Nadie maneja el facón como lo hacía él. Me gustaría ver a los ángeles intentarlo.

Mientras seguía troceando y troceando, Pajarita imaginó a su abuelo, el Facón, de joven gaucho, con el facón apuntando al cielo, la hoja resplandeciente, goteando al suelo sangre fresca y roja de toro.

—En aquellos días, antes de que naciéramos tu padre y yo, el Facón era famoso por su voz dulce, su temperamento irritable y su puntería mortal. Merodeaba las tierras a sus anchas, con su facón, sus bolas y su lazo, persiguiendo al ganado y llevándose después la carne y los cueros a los puertos. Le traía regalos a Esperanza, joyas de la India y de Roma, recién salidas de barcos exóticos, pero a ella le importaban más bien poco. Se amontonaban en un rincón de la choza donde vivían. Ella lo único que quería era tenerlo a su lado, por eso sufría. Cuando nací yo, estaba sola. Se enfermaba al leer las hojas de té de ombú y de ceibo, que guardaban terribles advertencias. Advertencias obvias. Había guerra por todas partes. En todas las estaciones, aparecía un nuevo tirano que reunía un ejército, asesinaba a un ejército, tomaba el poder o lo perdía. Los hombres jóvenes se hacían pedazos unos a otros y se echaban a los perros. Se derramaba tanta sangre que la tierra debería haberse vuelto roja. No pongas esa cara, Pajarita. Mirá, ya hierve el agua.

Pajarita se agachó junto al horno de tierra incandescente y apiló la carne en la cazuela. Era carne de vaca, no de hombre joven. El sol de última hora esmaltaba el suelo de tierra, la mesa, las pieles para dormir; pronto habría que encender la lámpara.

—Y allí estaban, el Facón y Esperanza, viviendo en el campo destrozado por las luchas. Entonces llegaron los hermanos Saravia. Aparicio y Gumersindo, el condenado de Gumersindo, y organizaron su ejército aquí, en Tacuarembó. Estaban decididos a lograr la independencia del último tirano, convencidos de que ganarían. Tu abuelo el Facón se creyó todo lo que decían. Salió con ellos de Uruguay, hacia Brasil, al campo de batalla. Allí vio cosas de las que jamás habló, de las que juró que no diría una palabra ni en el infierno. Que ni el mismo diablo las soportaría, solía decir. Así que no las sabemos. Pero sabemos que enterró a Gumersindo con sus propias manos, luego vio al enemigo desenterrarlo, cortarle la cabeza y pasearla por todas partes. Bueno, después de eso, tres años más tarde, el Facón se volvió a Esperanza temblando. Se hicieron este ranchito, este en el que estamos ahora, y aquí nació tu padre, igual que tu hermano Artigas. Y de ahí viene su nombre.

La tía Tita revolvió el guiso y se quedó en silencio. Pajarita limpiaba los cuencos y los cuchillos mientras pensaba en cabezas cortadas, larguísimas melenas y joyas de ultramar.

Artigas, el hermano de Pajarita, recordaba perfectamente el día en que la tía Tita había ido a vivir con ellos: fue en 1899, cuando Pajarita nació por primera vez, antes de lo del árbol, antes del milagro.

Ese año él había cumplido cuatro años y su madre, la Roja, había muerto al dar a luz. No dejó otra cosa que un mar de sangre y un bebé de grandes ojos negros. El parto anterior también había terminado en muerte, pero había sido el bebé el que había muerto y Mamá la que se había quedado para cocinar y cantar otro día. Esta vez dejó de moverse. La sangre empapó el montón de pieles que la familia usaba para dormir y las dejó muy estropeadas, por eso Artigas se asustó cuando vio que, llorando, su padre se frotaba la cara con ellas y se teñía de rojo la piel. También el bebé lloraba. Miguel la ignoró. Aquella noche no durmieron. Por la mañana, llegó la tía Tita y echó un vistazo a la choza. El taburete de cráneo de vaca de la Roja ya no ocupaba su lugar en la mesa. Miguel lo sostenía con ambas manos, sentado inmóvil, de cara a la pared. A su espalda, Artigas, sentado en unas pieles empapadas de sangre coagulada, sostenía a un bebé inquieto. El horno de tierra estaba frío y vacío; la tía Tita lo llenó de leña. Fregó las manchas de sangre de las paredes, hizo tortas fritas, sacó afuera las pieles estropeadas y lavó la ropa. A cuatro cerros de distancia, encontró una madre joven que amamantara al bebé sin nombre. “Esa bebita”, la llamaban por los pozos de Tacuarembó.

Recenzii

“Hermosamente narrada, con ricos detalles y una trama finamente entretejida… Un libro que te agarra en la primera página y no te suelta hasta la última”. —Dallas Morning News

“Las evocaciones del paisaje son apasionadas y hermosas, y nos ayudan a sentir la intensa conexión entre geografía e historia”. —The Philadelphia Inquirer

“Un debut embrujador... audazmente poético... Este libro visionario destapa bella y valientemente todos los viejos secretos”. —Elle

“Las evocaciones del paisaje son apasionadas y hermosas, y nos ayudan a sentir la intensa conexión entre geografía e historia”. —The Philadelphia Inquirer

“Un debut embrujador... audazmente poético... Este libro visionario destapa bella y valientemente todos los viejos secretos”. —Elle