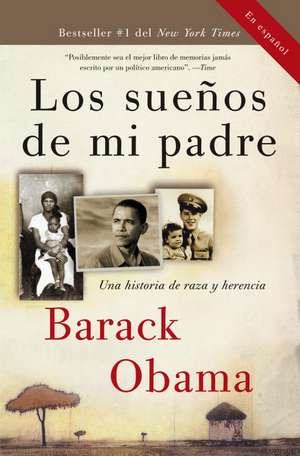

Los Suenos de Mi Padre: Una Historia de Raza y Herencia

Autor Barack Hussein Obamaes Limba Spaniolă Paperback – 28 feb 2009 – vârsta de la 14 până la 18 ani

Preț: 113.83 lei

Nou

Puncte Express: 171

Preț estimativ în valută:

21.79€ • 22.66$ • 18.26£

21.79€ • 22.66$ • 18.26£

Carte disponibilă

Livrare economică 20 februarie-06 martie

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9780307473875

ISBN-10: 0307473872

Pagini: 405

Dimensiuni: 157 x 233 x 24 mm

Greutate: 0.42 kg

Editura: Vintage Books USA

ISBN-10: 0307473872

Pagini: 405

Dimensiuni: 157 x 233 x 24 mm

Greutate: 0.42 kg

Editura: Vintage Books USA

Notă biografică

Barack Obama empezó su carrera como organizador comunitario en algunas de las comunidades más pobres de Chicago. Estudió Derecho en la Universidad de Harvard, donde fue elegido el primer presidente afroamericano del Harvard Law Review. En 1992, dirigió el proyecto VOTE de Illinois, donde se registraron en el censo 150.000 nuevos votantes. Desde 1997 hasta 2004, fue senador estatal durante tres legislaturas por el South Side de Chicago y de 2004 a 2008 fue senador de los Estados Unidos por el estado de Illinois. Además de sus deberes legislativos, ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, ha ejercido como abogado en el campo de los derechos civiles y pertenece al comité de varias organizaciones benéficas.

Extras

Pocos meses después de mi vigésimo primer cumpleaños recibí la llamada de un desconocido para darme la noticia. Por aquel tiempo yo vivía en Nueva York, en la calle 94, entre las avenidas Primera y Segunda, en esa frontera móvil y anónima que separa la parte este de Harlem del resto de Manhattan. Era una manzana inhóspita y desprovista de árboles, bordeada de edificios sin ascensor renegridos por el hollín, que proyectaban densas sombras durante la mayor parte del día. El apartamento era pequeño, de suelos desnivelados, calefacción que funcionaba a veces y un timbre en el portal que no funcionaba nunca, de forma que las visitas antes tenían que llamar desde un teléfono público que había en la gasolinera de la esquina, donde un doberman negro, tan grande como un lobo, se paseaba por la noche vigilando atento y sujetando entre sus mandíbulas una botella de cerveza vacía.

Nada de esto me preocupaba, ya que no tenía demasiadas visitas. En aquella época era impaciente, estaba ocupado con el trabajo y los planes pendientes, y solía ver a los demás como distracciones innecesarias. Esto no significaba que no apreciara su compañía. Me encantaba intercambiar algunas frases en español con mis vecinos, la mayoría portorriqueños, y a mi regreso de clase solía pararme con los chicos que se pasaban todo el verano en la escalera hablando de los Knicks o de los disparos que habían oído la noche anterior. Cuando hacía buen tiempo, solía sentarme afuera con mi compañero de piso, en la escalera de incendios, para fumar cigarrillos y contemplar el desvaído color azul del crepúsculo sobre la ciudad, o mirar a los blancos de los barrios elegantes de las cercanías que bajaban a pasear a sus perros por nuestra manzana para dejarlos que hicieran sus necesidades en nuestras aceras. «¡Recoged la mierda, cabrones!», les gritaba furioso mi compañero de piso, mientras nos reíamos en la cara tanto del animal como del amo que, serio y sin pedir disculpas, se agachaba para hacerlo.

Disfrutaba de aquellos momentos, aunque sólo brevemente. Si la conversación empezaba a desviarse o a traspasar los límites de lo íntimo, pronto hallaba una razón para excusarme. Había crecido demasiado cómodo en mi soledad, el lugar más seguro que conocía.

Recuerdo que había un anciano que vivía en la puerta de al lado y que parecía compartir mi actitud. Vivía solo, era un tipo demacrado y con joroba, que solía llevar un pesado abrigo negro y un deformado sombrero de fieltro en las raras ocasiones que salía de su apartamento. Alguna que otra vez coincidía con él cuando regresaba de la tienda y me ofrecía a subirle la compra por el largo tramo de escaleras. En esas ocasiones me miraba, se encogía de hombros y comenzábamos el ascenso, deteniéndonos en cada rellano para que pudiera tomar aire. Cuando finalmente llegábamos a su apartamento, yo colocaba con cuidado las bolsas en el suelo y él me lo agradecía con una gentil inclinación de cabeza antes de meterse dentro, arrastrando los pies, y echar el cerrojo. Nunca intercambiamos una sola palabra, y ni una sola vez me dio las gracias por mis esfuerzos.

El silencio del anciano me impresionaba; pensaba que era un alma gemela. Más tarde, mi compañero de piso lo encontró arrebujado en el rellano del tercer piso, con los ojos abiertos de par en par y las extremidades rígidas y levantadas como las de un bebé. La gente se arremolinó a su alrededor, algunas mujeres se santiguaron y los críos más pequeños cuchicheaban agitados. Finalmente llegaron los enfermeros para llevarse el cuerpo. La policía entró en el apartamento del viejo. Estaba limpio, casi vacío: una silla, una mesa de trabajo; el desvaído retrato de una mujer de cejas espesas y sonrisa amable descansaba sobre la repisa de la chimenea. Alguien abrió la nevera y encontró casi mil dólares en fajos de billetes pequeños envueltos en periódicos viejos, cuidadosamente ordenados detrás de los botes de mayonesa y de conservas en escabeche.

Me conmovió la soledad de la escena, y por un breve instante deseé haber conocido el nombre de aquel anciano. Inmediatamente lamenté mi deseo y me embargó la tristeza. Sentí como si se hubiese roto el entendimiento que había entre nosotros, como si, en aquella habitación desierta, el viejo me susurrara una historia nunca contada y me dijera cosas que hubiera preferido no oír.

Algo así como un mes más tarde, en una fría y deprimente mañana de noviembre mientras el sol se desvanecía detrás de una madeja de nubes, recibí una llamada. Estaba preparándome el desayuno, con el café en la hornilla y dos huevos en la sartén, cuando mi compañero de piso me pasó el teléfono. La línea estaba llena de interferencias.

-¿Barry? ¿Barry, eres tú?

- Sí…, ¿quién es?

- Sí, Barry…, soy tu tía Jane, de Nairobi. ¿Me oyes?

- Perdona, ¿quién has dicho que eres?

- La tía Jane. Escucha, Barry, tu padre ha muerto. Ha muerto en un accidente de tráfico. ¿Hola? ¿Me oyes? Te digo que tu padre ha muerto. Barry, por favor llama a tu tío a Boston y díselo. Ahora no puedo hablar, ¿vale, Barry? Intentaré llamarte otro día…

Eso fue todo. La línea se cortó y yo me senté en el sofá oliendo cómo los huevos se quemaban en la cocina, mientras miraba fijamente las grietas en el yeso y trataba de calibrar la dimensión de mi pérdida.

En el momento de su muerte mi padre seguía siendo un mito para mí próximo y lejano al mismo tiempo. Se había marchado de Hawai en 1963, cuando yo tenía dos años, de forma que de niño sólo lo conocí a través de las historias que me contaban mi madre y mis abuelos. Cada uno tenía sus relatos favoritos, bruñidos y desgastados por el constante uso. Aún puedo ver la imagen de mi abuelo Gramps recostado en su vieja butaca después de la cena, tomando un whisky a sorbitos mientras se limpiaba los dientes con el celofán de su paquete de cigarrillos, contándonos cuando mi padre casi tira a un hombre por el mirador de Pali a causa de una pipa….

-Verás. Tus padres decidieron llevar a un amigo suyo de turismo por la isla. Así que fueron en coche hasta el mirador. Probablemente Barack condujo durante todo el camino por el lado equivocado de la carretera…

-Tu padre era un conductor malísimo -me explicaba mi madre-.

Acababa siempre en el lado izquierdo, por el que conducen los ingleses. Y si le decías algo simplemente se enfurruñaba por las estúpidas normas de los norteamericanos.

-Bueno, esta vez llegaron sanos y salvos; bajaron del coche y se quedaron en la barandilla contemplando la vista. Barack lanzaba bocanadas de humo de la pipa que yo le había regalado por su cumpleaños, señalando el paisaje con la boquilla, como un viejo lobo de mar.

-Tu padre estaba orgulloso de su pipa -vuelve a interrumpir mi madre-. Fumaba durante toda la noche cuando estudiaba, y a veces…

-Escucha Ann, ¿quieres contar tú la historia o vas a dejar que termine?

-Lo siento papá, sigue.

-Bien, pues aquel pobre hombre, era otro estudiante africano, ¿no?, acababa de llegar en barco. Se ve que debía de impresionarle el modo cómo Barack hablaba haciendo aspavientos con la pipa, porque le preguntó que si podía probarla. Tu padre se quedó cavilando durante un minuto y finalmente accedió. Y tan pronto como el chico le dio la primera calada empezó a toser violentamente. Tosió tanto que la pipa se le resbaló de la mano y cayó al otro lado de la barandilla, casi treinta metros abajo en el fondo del acantilado.

Gramps se detiene para tomar otro traguito de su petaca antes de continuar.

-Pero bueno, tu padre fue lo bastante indulgente como para esperar a que su amigo terminara de toser, y después le dijo que saltara la barandilla y le devolviera la pipa. El hombre echó una mirada a aquel desnivel de noventa grados y le prometió a Barack que le compraría otra para reemplazarla.

-Una decisión sensata -dijo Toot desde la cocina (a mi abuela la llamábamos Tutu, Toot para abreviar, que significa abuela en hawaiano, pues el día que nací decidió que era demasiado joven para que la llamáramos Granny). El abuelo frunce entonces el ceño, pero decide ignorarla.

-Pero Barack se empeñaba en recuperar su pipa porque era un regalo y no podía ser reemplazada. Así que el tío echó otra mirada y de nuevo sacudió la cabeza. ¡Y entonces fue cuando tu padre lo levantó del suelo y empezó a zarandearlo por encima de la barandilla!

El abuelo suelta una risotada y con gesto jovial se golpea la rodilla. Mientras se ríe, yo me veo mirando a mi padre, oscurecido por el contraluz del brillante sol, sosteniendo en alto al infractor que agita sus brazos. Una implacable concepción de la justicia.

-En realidad no lo estaba sujetando por encima de la barandilla, papá -añade mi madre mirándome con preocupación, mientras Gramps toma otro sorbo de whisky y continúa.

-En ese momento, algunas personas comenzaron a mirarnos y tu madre le rogó a Barack que parase. Supongo que el amigo de Barack rezaba al tiempo que contenía la respiración. En fin, después de unos minutos, tu padre dejó al hombre otra vez en el suelo, le dio una palmada en la espalda y, tan tranquilo, sugirió que todos fuésemos a tomar una cerveza. Y, ¿sabes?, tu padre continuó comportándose así durante todo el trayecto, como si nada hubiera sucedido. Ni que decir tiene que tu madre estaba bastante disgustada cuando volvieron a casa. De hecho, apenas si le hablaba a tu padre. Barack no colaboraba mucho tampoco, porque cuando tu madre intentó contarnos lo que había sucedido, el sólo agitó la cabeza y empezó a reír: «Cálmate, Ann», le decía. Tu padre tenía una profunda voz de barítono y acento británico -mi abuelo metía entonces su barbilla hacia la garganta para darle mayor efecto-. «Cálmate Ann» continuó, «sólo quería darle a ese tío una lección sobre el cuidado que hay que tener con la propiedad ajena».

Gramps rió de nuevo hasta que comenzó a toser. Toot murmuraba entre dientes que suponía que era bueno que mi padre se hubiera dado cuenta de que el hecho de haber dejado caer la pipa sólo había sido un accidente, porque quién sabe qué podría haber pasado si no. Mi madre me lanzaba una mirada cómplice y me decía que estaban exagerando.

-Tu padre puede que fuera un poco dominante -admitía mi madre esbozando una sonrisa-. Pero en el fondo era una persona muy honesta. Lo que a veces le hacía ser impulsivo.

Ella prefería hacer un retrato más amable de mi padre. Contaba la historia de cuando acudió a recibir la llave de la Phi Beta Kappa*, vistiendo su ropa favorita: unos vaqueros y una vieja camiseta de punto con un estampado de leopardo.

-Nadie le había dicho que aquello era un acto importante, así que entró y se encontró a todo el mundo vestido de etiqueta en esa elegante sala. Fue la primera vez que lo vi sonrojarse.

Y el abuelo, de repente pensativo, asentía con la cabeza y decía:

-Lo cierto, Bar, es que tu padre podía manejar cualquier tipo de situación, y eso hacía que le gustara a todo el mundo. ¿Te acuerdas de cuando tuvo que actuar en el Festival Internacional de Música? Accedió a interpretar algunas canciones africanas, pero aquello era algo más serio de lo que pensaba, ya que la chica que salió antes que él resultó ser una cantante semiprofesional, una hawaiana con el apoyo de una orquesta al completo. Cualquier otro hubiera abandonado justo en ese momento, excusándose en que todo aquello había sido un error. Pero no Barack. Se puso en pie y cantó ante la audiencia, lo que no era fácil, déjame que te diga. Y no es que lo hiciera bien, pero estaba tan seguro de sí mismo que consiguió tantos aplausos como cualquier otro.

Gramps se levantó de su silla meneando la cabeza y, girándose, encendió el televisor.

-Ya tienes algo que puedes aprender de tu padre -me dijo-: la confianza es la clave del éxito para un hombre.

Así es como se sucedían todas las historias, de manera concisa, apócrifa, contadas de corrido en el curso de una noche y luego empaquetadas y guardadas durante meses, a veces años, en la memoria de mi familia. Igual pasaba con las pocas fotos de mi padre que se quedaron en casa, viejas copias en blanco y negro hechas en un estudio y con las que solía toparme cada vez que revolvía en los armarios buscando los adornos de Navidad o algún antiguo equipo de buceo. Cuando comencé a ser consciente de mis recuerdos, mi madre ya había iniciado el noviazgo con el hombre que se convertiría en su segundo marido y supe, sin necesidad de explicación alguna, porqué tuvieron que guardarse las fotos de mi padre. Pero, de vez en cuando, mi madre y yo nos sentábamos en el suelo, con ese olor a polvo y naftalina que desprendía el álbum, y me detenía a observar el aspecto de mi padre -su sonriente cara oscura, la frente grande y las gruesas gafas que le hacían parecer más viejo de lo que era- y escuchaba mientras cómo los acontecimientos de su vida se hilvanaban en un simple relato.

Según llegué a saber, era africano, de Kenia, de la tribu de los Luo, nacido a orillas del lago Victoria, en un lugar llamado Alego. Era un poblado pobre, pero su padre -mi otro abuelo, Hussein Onyango Obama- había sido un importante granjero y patriarca de la tribu, un hombre medicina que tenía poderes curativos. Mi padre creció pasto reando la manada de cabras de su padre y asistía a la escuela local que había fundado el gobierno colonial británico, donde demostró poseer grandes aptitudes. Al final consiguió una beca para estudiar en Nairobi y, más tarde, en vísperas de la independencia de Kenia, fue elegido por líderes de este país y mecenas americanos para asistir a una universidad en los Estados Unidos, donde se unió a la primera gran oleada de africanos que fueron enviados para especializarse en tecnología occidental y poder forjar a su regreso una nueva y moderna África.

En 1959, a la edad de veintitrés años, ingresó en la Universidad de Hawai, siendo el primer estudiante africano de esa institución. Estudió econometría, trabajó intensamente y se graduó tres años más tarde como el primero de su clase. Tenía una legión de amigos y ayudó a organizar la Asociación Internacional de Estudiantes, de la que se convirtió en su primer presidente. En un curso de ruso conoció a una torpe y tímida americana de tan sólo dieciocho años, y se enamoraron. Los padres de la chica, no muy contentos al principio, acabaron sucumbiendo a su encanto e inteligencia. La joven pareja se casó, y ella tuvo un hijo a quien pusieron el nombre del padre. Obtuvo otra beca, esta vez para doctorarse en Harvard, pero al no contar con el dinero necesario para poder llevarse con él a su familia se produjo la separación y regresó a África para cumplir su compromiso con el continente. Madre e hijo quedaron atrás, pero los lazos del amor superaron la distancia…

Nada de esto me preocupaba, ya que no tenía demasiadas visitas. En aquella época era impaciente, estaba ocupado con el trabajo y los planes pendientes, y solía ver a los demás como distracciones innecesarias. Esto no significaba que no apreciara su compañía. Me encantaba intercambiar algunas frases en español con mis vecinos, la mayoría portorriqueños, y a mi regreso de clase solía pararme con los chicos que se pasaban todo el verano en la escalera hablando de los Knicks o de los disparos que habían oído la noche anterior. Cuando hacía buen tiempo, solía sentarme afuera con mi compañero de piso, en la escalera de incendios, para fumar cigarrillos y contemplar el desvaído color azul del crepúsculo sobre la ciudad, o mirar a los blancos de los barrios elegantes de las cercanías que bajaban a pasear a sus perros por nuestra manzana para dejarlos que hicieran sus necesidades en nuestras aceras. «¡Recoged la mierda, cabrones!», les gritaba furioso mi compañero de piso, mientras nos reíamos en la cara tanto del animal como del amo que, serio y sin pedir disculpas, se agachaba para hacerlo.

Disfrutaba de aquellos momentos, aunque sólo brevemente. Si la conversación empezaba a desviarse o a traspasar los límites de lo íntimo, pronto hallaba una razón para excusarme. Había crecido demasiado cómodo en mi soledad, el lugar más seguro que conocía.

Recuerdo que había un anciano que vivía en la puerta de al lado y que parecía compartir mi actitud. Vivía solo, era un tipo demacrado y con joroba, que solía llevar un pesado abrigo negro y un deformado sombrero de fieltro en las raras ocasiones que salía de su apartamento. Alguna que otra vez coincidía con él cuando regresaba de la tienda y me ofrecía a subirle la compra por el largo tramo de escaleras. En esas ocasiones me miraba, se encogía de hombros y comenzábamos el ascenso, deteniéndonos en cada rellano para que pudiera tomar aire. Cuando finalmente llegábamos a su apartamento, yo colocaba con cuidado las bolsas en el suelo y él me lo agradecía con una gentil inclinación de cabeza antes de meterse dentro, arrastrando los pies, y echar el cerrojo. Nunca intercambiamos una sola palabra, y ni una sola vez me dio las gracias por mis esfuerzos.

El silencio del anciano me impresionaba; pensaba que era un alma gemela. Más tarde, mi compañero de piso lo encontró arrebujado en el rellano del tercer piso, con los ojos abiertos de par en par y las extremidades rígidas y levantadas como las de un bebé. La gente se arremolinó a su alrededor, algunas mujeres se santiguaron y los críos más pequeños cuchicheaban agitados. Finalmente llegaron los enfermeros para llevarse el cuerpo. La policía entró en el apartamento del viejo. Estaba limpio, casi vacío: una silla, una mesa de trabajo; el desvaído retrato de una mujer de cejas espesas y sonrisa amable descansaba sobre la repisa de la chimenea. Alguien abrió la nevera y encontró casi mil dólares en fajos de billetes pequeños envueltos en periódicos viejos, cuidadosamente ordenados detrás de los botes de mayonesa y de conservas en escabeche.

Me conmovió la soledad de la escena, y por un breve instante deseé haber conocido el nombre de aquel anciano. Inmediatamente lamenté mi deseo y me embargó la tristeza. Sentí como si se hubiese roto el entendimiento que había entre nosotros, como si, en aquella habitación desierta, el viejo me susurrara una historia nunca contada y me dijera cosas que hubiera preferido no oír.

Algo así como un mes más tarde, en una fría y deprimente mañana de noviembre mientras el sol se desvanecía detrás de una madeja de nubes, recibí una llamada. Estaba preparándome el desayuno, con el café en la hornilla y dos huevos en la sartén, cuando mi compañero de piso me pasó el teléfono. La línea estaba llena de interferencias.

-¿Barry? ¿Barry, eres tú?

- Sí…, ¿quién es?

- Sí, Barry…, soy tu tía Jane, de Nairobi. ¿Me oyes?

- Perdona, ¿quién has dicho que eres?

- La tía Jane. Escucha, Barry, tu padre ha muerto. Ha muerto en un accidente de tráfico. ¿Hola? ¿Me oyes? Te digo que tu padre ha muerto. Barry, por favor llama a tu tío a Boston y díselo. Ahora no puedo hablar, ¿vale, Barry? Intentaré llamarte otro día…

Eso fue todo. La línea se cortó y yo me senté en el sofá oliendo cómo los huevos se quemaban en la cocina, mientras miraba fijamente las grietas en el yeso y trataba de calibrar la dimensión de mi pérdida.

En el momento de su muerte mi padre seguía siendo un mito para mí próximo y lejano al mismo tiempo. Se había marchado de Hawai en 1963, cuando yo tenía dos años, de forma que de niño sólo lo conocí a través de las historias que me contaban mi madre y mis abuelos. Cada uno tenía sus relatos favoritos, bruñidos y desgastados por el constante uso. Aún puedo ver la imagen de mi abuelo Gramps recostado en su vieja butaca después de la cena, tomando un whisky a sorbitos mientras se limpiaba los dientes con el celofán de su paquete de cigarrillos, contándonos cuando mi padre casi tira a un hombre por el mirador de Pali a causa de una pipa….

-Verás. Tus padres decidieron llevar a un amigo suyo de turismo por la isla. Así que fueron en coche hasta el mirador. Probablemente Barack condujo durante todo el camino por el lado equivocado de la carretera…

-Tu padre era un conductor malísimo -me explicaba mi madre-.

Acababa siempre en el lado izquierdo, por el que conducen los ingleses. Y si le decías algo simplemente se enfurruñaba por las estúpidas normas de los norteamericanos.

-Bueno, esta vez llegaron sanos y salvos; bajaron del coche y se quedaron en la barandilla contemplando la vista. Barack lanzaba bocanadas de humo de la pipa que yo le había regalado por su cumpleaños, señalando el paisaje con la boquilla, como un viejo lobo de mar.

-Tu padre estaba orgulloso de su pipa -vuelve a interrumpir mi madre-. Fumaba durante toda la noche cuando estudiaba, y a veces…

-Escucha Ann, ¿quieres contar tú la historia o vas a dejar que termine?

-Lo siento papá, sigue.

-Bien, pues aquel pobre hombre, era otro estudiante africano, ¿no?, acababa de llegar en barco. Se ve que debía de impresionarle el modo cómo Barack hablaba haciendo aspavientos con la pipa, porque le preguntó que si podía probarla. Tu padre se quedó cavilando durante un minuto y finalmente accedió. Y tan pronto como el chico le dio la primera calada empezó a toser violentamente. Tosió tanto que la pipa se le resbaló de la mano y cayó al otro lado de la barandilla, casi treinta metros abajo en el fondo del acantilado.

Gramps se detiene para tomar otro traguito de su petaca antes de continuar.

-Pero bueno, tu padre fue lo bastante indulgente como para esperar a que su amigo terminara de toser, y después le dijo que saltara la barandilla y le devolviera la pipa. El hombre echó una mirada a aquel desnivel de noventa grados y le prometió a Barack que le compraría otra para reemplazarla.

-Una decisión sensata -dijo Toot desde la cocina (a mi abuela la llamábamos Tutu, Toot para abreviar, que significa abuela en hawaiano, pues el día que nací decidió que era demasiado joven para que la llamáramos Granny). El abuelo frunce entonces el ceño, pero decide ignorarla.

-Pero Barack se empeñaba en recuperar su pipa porque era un regalo y no podía ser reemplazada. Así que el tío echó otra mirada y de nuevo sacudió la cabeza. ¡Y entonces fue cuando tu padre lo levantó del suelo y empezó a zarandearlo por encima de la barandilla!

El abuelo suelta una risotada y con gesto jovial se golpea la rodilla. Mientras se ríe, yo me veo mirando a mi padre, oscurecido por el contraluz del brillante sol, sosteniendo en alto al infractor que agita sus brazos. Una implacable concepción de la justicia.

-En realidad no lo estaba sujetando por encima de la barandilla, papá -añade mi madre mirándome con preocupación, mientras Gramps toma otro sorbo de whisky y continúa.

-En ese momento, algunas personas comenzaron a mirarnos y tu madre le rogó a Barack que parase. Supongo que el amigo de Barack rezaba al tiempo que contenía la respiración. En fin, después de unos minutos, tu padre dejó al hombre otra vez en el suelo, le dio una palmada en la espalda y, tan tranquilo, sugirió que todos fuésemos a tomar una cerveza. Y, ¿sabes?, tu padre continuó comportándose así durante todo el trayecto, como si nada hubiera sucedido. Ni que decir tiene que tu madre estaba bastante disgustada cuando volvieron a casa. De hecho, apenas si le hablaba a tu padre. Barack no colaboraba mucho tampoco, porque cuando tu madre intentó contarnos lo que había sucedido, el sólo agitó la cabeza y empezó a reír: «Cálmate, Ann», le decía. Tu padre tenía una profunda voz de barítono y acento británico -mi abuelo metía entonces su barbilla hacia la garganta para darle mayor efecto-. «Cálmate Ann» continuó, «sólo quería darle a ese tío una lección sobre el cuidado que hay que tener con la propiedad ajena».

Gramps rió de nuevo hasta que comenzó a toser. Toot murmuraba entre dientes que suponía que era bueno que mi padre se hubiera dado cuenta de que el hecho de haber dejado caer la pipa sólo había sido un accidente, porque quién sabe qué podría haber pasado si no. Mi madre me lanzaba una mirada cómplice y me decía que estaban exagerando.

-Tu padre puede que fuera un poco dominante -admitía mi madre esbozando una sonrisa-. Pero en el fondo era una persona muy honesta. Lo que a veces le hacía ser impulsivo.

Ella prefería hacer un retrato más amable de mi padre. Contaba la historia de cuando acudió a recibir la llave de la Phi Beta Kappa*, vistiendo su ropa favorita: unos vaqueros y una vieja camiseta de punto con un estampado de leopardo.

-Nadie le había dicho que aquello era un acto importante, así que entró y se encontró a todo el mundo vestido de etiqueta en esa elegante sala. Fue la primera vez que lo vi sonrojarse.

Y el abuelo, de repente pensativo, asentía con la cabeza y decía:

-Lo cierto, Bar, es que tu padre podía manejar cualquier tipo de situación, y eso hacía que le gustara a todo el mundo. ¿Te acuerdas de cuando tuvo que actuar en el Festival Internacional de Música? Accedió a interpretar algunas canciones africanas, pero aquello era algo más serio de lo que pensaba, ya que la chica que salió antes que él resultó ser una cantante semiprofesional, una hawaiana con el apoyo de una orquesta al completo. Cualquier otro hubiera abandonado justo en ese momento, excusándose en que todo aquello había sido un error. Pero no Barack. Se puso en pie y cantó ante la audiencia, lo que no era fácil, déjame que te diga. Y no es que lo hiciera bien, pero estaba tan seguro de sí mismo que consiguió tantos aplausos como cualquier otro.

Gramps se levantó de su silla meneando la cabeza y, girándose, encendió el televisor.

-Ya tienes algo que puedes aprender de tu padre -me dijo-: la confianza es la clave del éxito para un hombre.

Así es como se sucedían todas las historias, de manera concisa, apócrifa, contadas de corrido en el curso de una noche y luego empaquetadas y guardadas durante meses, a veces años, en la memoria de mi familia. Igual pasaba con las pocas fotos de mi padre que se quedaron en casa, viejas copias en blanco y negro hechas en un estudio y con las que solía toparme cada vez que revolvía en los armarios buscando los adornos de Navidad o algún antiguo equipo de buceo. Cuando comencé a ser consciente de mis recuerdos, mi madre ya había iniciado el noviazgo con el hombre que se convertiría en su segundo marido y supe, sin necesidad de explicación alguna, porqué tuvieron que guardarse las fotos de mi padre. Pero, de vez en cuando, mi madre y yo nos sentábamos en el suelo, con ese olor a polvo y naftalina que desprendía el álbum, y me detenía a observar el aspecto de mi padre -su sonriente cara oscura, la frente grande y las gruesas gafas que le hacían parecer más viejo de lo que era- y escuchaba mientras cómo los acontecimientos de su vida se hilvanaban en un simple relato.

Según llegué a saber, era africano, de Kenia, de la tribu de los Luo, nacido a orillas del lago Victoria, en un lugar llamado Alego. Era un poblado pobre, pero su padre -mi otro abuelo, Hussein Onyango Obama- había sido un importante granjero y patriarca de la tribu, un hombre medicina que tenía poderes curativos. Mi padre creció pasto reando la manada de cabras de su padre y asistía a la escuela local que había fundado el gobierno colonial británico, donde demostró poseer grandes aptitudes. Al final consiguió una beca para estudiar en Nairobi y, más tarde, en vísperas de la independencia de Kenia, fue elegido por líderes de este país y mecenas americanos para asistir a una universidad en los Estados Unidos, donde se unió a la primera gran oleada de africanos que fueron enviados para especializarse en tecnología occidental y poder forjar a su regreso una nueva y moderna África.

En 1959, a la edad de veintitrés años, ingresó en la Universidad de Hawai, siendo el primer estudiante africano de esa institución. Estudió econometría, trabajó intensamente y se graduó tres años más tarde como el primero de su clase. Tenía una legión de amigos y ayudó a organizar la Asociación Internacional de Estudiantes, de la que se convirtió en su primer presidente. En un curso de ruso conoció a una torpe y tímida americana de tan sólo dieciocho años, y se enamoraron. Los padres de la chica, no muy contentos al principio, acabaron sucumbiendo a su encanto e inteligencia. La joven pareja se casó, y ella tuvo un hijo a quien pusieron el nombre del padre. Obtuvo otra beca, esta vez para doctorarse en Harvard, pero al no contar con el dinero necesario para poder llevarse con él a su familia se produjo la separación y regresó a África para cumplir su compromiso con el continente. Madre e hijo quedaron atrás, pero los lazos del amor superaron la distancia…

Recenzii

“Provocativo… Describe convincentemente el hecho de pertenecer a dos mundos diferentes y, por tanto, de no pertenecer a ninguno”.

—New York Times Book Review

“De una manera fluida, tranquila y perceptiva, Obama nos guía directamente al sitio donde se cruzan los interrogantes más serios sobre identidad, clase y raza”.

—Washington Post Book World

“Uno de los libros de autodescubrimiento más poderosos que he leído jamás… Además, está maravillosamente escrito, hábilmente matizado y posee el ritmo de una novela”.

—Charlayne Hunter-Gault, autora de In My Place

—New York Times Book Review

“De una manera fluida, tranquila y perceptiva, Obama nos guía directamente al sitio donde se cruzan los interrogantes más serios sobre identidad, clase y raza”.

—Washington Post Book World

“Uno de los libros de autodescubrimiento más poderosos que he leído jamás… Además, está maravillosamente escrito, hábilmente matizado y posee el ritmo de una novela”.

—Charlayne Hunter-Gault, autora de In My Place