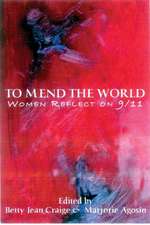

El cuaderno de Maya

Autor Isabel Allendees Limba Spaniolă Paperback – 16 sep 2021

“Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa ‘hechizo, ilusión, sueño’. Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más pasto”.

“Esta Maya me ha hecho sufrir más que ningún otro de mis personajes. En algunas escenas le habría dado unas cachetadas para hacerla entrar en razón, y en otras la habría envuelto en un apretado abrazo para protegerla del mundo y de su propio corazón atolondrado”. —Isabel Allende

| Toate formatele și edițiile | Preț | Express |

|---|---|---|

| Paperback (2) | 100.42 lei 3-5 săpt. | |

| VINTAGE BOOKS – 31 mai 2012 | 100.42 lei 3-5 săpt. | |

| DEBOLSILLO – 16 sep 2021 | 125.49 lei 17-23 zile | +10.87 lei 7-13 zile |

Preț: 125.49 lei

Nou

Puncte Express: 188

Preț estimativ în valută:

24.01€ • 25.07$ • 19.87£

24.01€ • 25.07$ • 19.87£

Carte disponibilă

Livrare economică 11-17 martie

Livrare express 01-07 martie pentru 20.86 lei

Preluare comenzi: 021 569.72.76

Specificații

ISBN-13: 9788466357616

ISBN-10: 8466357610

Pagini: 442

Dimensiuni: 126 x 190 x 28 mm

Greutate: 0.31 kg

Editura: DEBOLSILLO

ISBN-10: 8466357610

Pagini: 442

Dimensiuni: 126 x 190 x 28 mm

Greutate: 0.31 kg

Editura: DEBOLSILLO

Recenzii

“Una moderna e innovadora novela de iniciación, a caballo entre el lacónico lenguaje de un relato policíaco y la lírica belleza de uno de redención”. —El Nuevo Herald

“El cuaderno de Maya no es una novela sobre las drogas; es un relato del crecimiento de [una] mujer”. —Qué Leer

“El cuaderno de Maya no es una novela sobre las drogas; es un relato del crecimiento de [una] mujer”. —Qué Leer

Notă biografică

Isabel Allende nació en Perú donde su padre era diplomático chileno. Vivió en Chile entre 1945 y 1975, con largas temporadas de residencia en otros lugares, en Venezuela hasta 1988 y, a partir de entonces, en California. Inició su carrera literaria en el periodismo, en Chile y en Venezuela. Su primera novela, La casa de los espíritus, se convirtió en uno de los títulos míticos de la literatura latinoamericana. A ella le siguieron otros muchos, todos los cuales han sido éxitos internacionales. Su obra ha sido traducida a treinta y cinco idiomas.

Extras

Hace una semana, mi abuela me abrazó sin lágrimas en el aeropuerto de San Francisco y me repitió que, si en algo valoraba mi existencia, no me comunicara con nadie conocido hasta que tuviéramos la certeza de que mis enemigos ya no me buscaban. Mi Nini es paranoica, como son los habitantes de la República Popular Independiente de Berkeley, a quienes persiguen el gobierno y los extraterrestres, pero en mi caso no exageraba: toda medida de precaución es poca. Me entregó un cuaderno de cien hojas para que llevara un diario de vida, como hice desde los ocho años hasta los quince, cuando se me torció el destino. «Vas a tener tiempo de aburrirte, Maya. Aprovecha para escribir las tonterías monumentales que has cometido, a ver si les tomas el peso», me dijo. Existen varios diarios míos, sellados con cinta adhesiva industrial, que mi abuelo guardaba bajo llave en su escritorio y ahora mi Nini tiene en una caja de zapatos debajo de su cama. Éste sería mi cuaderno número 9. Mi Nini cree que me servirán cuando me haga un psicoanálisis, porque contienen las claves para desatar los nudos de mi personalidad; pero si los hubiera leído, sabría que contienen un montón de fábulas capaces de despistar al mismo Freud. En principio, mi abuela desconfía de los profesionales que ganan por hora, ya que los resultados rápidos no les convienen. Sin embargo hace una excepción con los psiquiatras, porque uno de ellos la salvó de la depresión y de las trampas de la magia cuando le dio por comunicarse con los muertos.

Puse el cuaderno en mi mochila, para no ofenderla, sin intención de usarlo, pero es cierto que aquí el tiempo se estira y escribir es una forma de ocupar las horas. Esta primera semana de exilio ha sido larga para mí. Estoy en un islote casi invisible en el mapa, en plena Edad Media. Me resulta complicado escribir sobre mi vida, porque no sé cuánto recuerdo y cuánto es producto de mi imaginación; la estricta verdad puede ser tediosa y por eso, sin darme ni cuenta, la cambio o la exagero, pero me he propuestEstoy en Chile, el país de mi abuela Nidia Vidal, donde el océano se come la tierra a mordiscos y el continente sudamericano se desgrana en islas. Para mayor precisión, estoy en Chiloé, parte de la Región de los Lagos, entre el paralelo 41 y 43, latitud sur, un archipiélago de más o menos nueve mil kilómetros cuadrados de superficie y unos doscientos mil habitantes, todos más cortos de estatura que yo. En mapudungun, la lengua de los indígenas de la región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas gaviotas chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de madera y papas. Además de la Isla Grande, donde se encuentran las ciudades más pobladas, existen muchas islas pequeñas, varias deshabitadas. Algunas islas están agrupadas de a tres o cuatro y tan próximas unas de otras, que en la marea baja se unen por tierra, pero yo no tuve la buena suerte de ir a parar a una de ésas: vivo a cuarenta y cinco minutos, en lancha a motor y con mar calmo, del pueblo más cercano.o corregir ese defecto y mentir lo menos posible en el futuro. Y así es como ahora, cuando hasta los yanomamis del Amazonas usan computadoras, yo estoy escribiendo a mano. Me demoro y mi escritura debe de ser cirílica, porque ni yo misma logro descifrarla, pero supongo que se irá enderezando página a página. Escribir es como andar en bicicleta: no se olvida, aunque uno pase años sin practicar. Trato de avanzar en orden cronológico, ya que algún orden se requiere y pensé que ése se me haría fácil, pero pierdo el hilo, me voy por las ramas o me acuerdo de algo importante varias páginas más adelante y no hay modo de intercalarlo. Mi memoria se mueve en círculos, espirales y saltos de trapecista.

Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa «hechizo, ilusión, sueño». Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más pasto. Mi historia comienza en Chile con mi abuela, mi Nini, mucho antes de que yo naciera, porque si ella no hubiera emigrado, no se habría enamorado de mi Popo ni se habría instalado en California, mi padre no habría conocido a mi madre y yo no sería yo, sino una joven chilena muy diferente. ¿Cómo soy? Un metro ochenta, cincuenta y ocho kilos cuando juego al fútbol y varios más si me descuido, piernas musculosas, manos torpes, ojos azules o grises, según la hora del día, y creo que rubia, pero no estoy segura ya que no he visto mi pelo natural desde hace varios años. No heredé el aspecto exótico de mi abuela, con su piel aceitunada y esas ojeras oscuras que le dan un aire depravado, o de mi padre, apuesto como un torero e igual de vanidoso; tampoco me parezco a mi abuelo —mi magnífico Popo— porque por desgracia no es mi antepasado biológico, sino el segundo marido de mi Nini.

Me parezco a mi madre, al menos en el tamaño y el color. No era una princesa de Laponia, como yo creía antes de tener uso de razón, sino una asistente de vuelo danesa de quien mi padre, piloto comercial, se enamoró en el aire. Él era demasiado joven para casarse, pero se le puso entre ceja y ceja que ésa era la mujer de su vida y la persiguió tozudamente hasta que ella cedió por cansancio. O tal vez porque estaba embarazada. El hecho es que se casaron y se arrepintieron en menos de una semana, pero permanecieron juntos hasta que yo nací. Días después de mi nacimiento, mientras su marido andaba volando, mi madre hizo sus maletas, me envolvió en una mantita y fue en un taxi a visitar a sus suegros. Mi Nini andaba en San Francisco protestando contra la guerra del Golfo, pero mi Popo estaba en casa y recibió el bulto que ella le pasó, sin darle muchas explicaciones, antes de correr al taxi que la estaba esperando. La nieta era tan liviana que cabía en una sola mano del abuelo. Poco después la danesa mandó por correo los documentos del divorcio y de ñapa la renuncia a la custodia de su hija. Mi madre se llama Marta Otter y la conocí en el verano de mis ocho años, cuando mis abuelos me llevaron a Dinamarca.

Estoy en Chile, el país de mi abuela Nidia Vidal, donde el océano se come la tierra a mordiscos y el continente sudamericano se desgrana en islas. Para mayor precisión, estoy en Chiloé, parte de la Región de los Lagos, entre el paralelo 41 y 43, latitud sur, un archipiélago de más o menos nueve mil kilómetros cuadrados de superficie y unos doscientos mil habitantes, todos más cortos de estatura que yo. En mapudungun, la lengua de los indígenas de la región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas gaviotas chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de madera y papas. Además de la Isla Grande, donde se encuentran las ciudades más pobladas, existen muchas islas pequeñas, varias deshabitadas. Algunas islas están agrupadas de a tres o cuatro y tan próximas unas de otras, que en la marea baja se unen por tierra, pero yo no tuve la buena suerte de ir a parar a una de ésas: vivo a cuarenta y cinco minutos, en lancha a motor y con mar calmo, del pueblo más cercano.

Mi viaje desde el norte de California hasta Chiloé comenzó en el noble Volkswagen amarillo de mi abuela, que ha sufrido diecisiete choques desde 1999, pero corre como un Ferrari. Salí en pleno invierno, uno de esos días de viento y lluvia en que la bahía de San Francisco pierde los colores y el paisaje parece dibujado a plumilla, blanco, negro, gris. Mi abuela manejaba en su estilo, a estertores, aferrada al volante como a un salvavidas, con los ojos puestos en mí, más que en el camino, ocupada en darme las últimas instrucciones. No me había explicado todavía adónde me iba a mandar exactamente; Chile, era todo lo que había dicho al trazar el plan para hacerme desaparecer. En el coche me reveló los pormenores y me entregó un librito turístico en edición barata.

—¿Chiloé? ¿Qué lugar es ése? —le pregunté.

—Ahí tienes toda la información necesaria —dijo, señalando el libro.

—Parece muy lejos…

—Mientras más lejos te vayas, mejor. En Chiloé cuento con un amigo, Manuel Arias, la única persona en este mundo, fuera de Mike O’Kelly, a quien me atrevería a pedirle que te esconda por uno o dos años.

—¡Uno o dos años! ¡Estás demente, Nini!

—Mira, chiquilla, hay momentos en que uno no tiene ningún control sobre su propia vida, las cosas pasan no más. Éste es uno de esos momentos —me anunció con la nariz pegada al parabrisas, tratando de situarse, mientras dábamos palos de ciego por la maraña de autopistas.

Llegamos apuradas al aeropuerto y nos separamos sin aspavientos sentimentales; la última imagen que guardo de ella es el Volkswagen alejándose a estornudos en la lluvia.

Viajé varias horas hasta Dallas, estrujada entre la ventanilla y una gorda olorosa a maní tostado, y luego en otro avión diez horas a Santiago, despierta y con hambre, recordando, pensando y leyendo el libro de Chiloé, que exaltaba las virtudes del paisaje, las iglesias de madera y la vida rural. Quedé aterrada. Amanecía el 2 de enero de este año 2009 con un cielo anaranjado sobre las montañas moradas de los Andes, definitivas, eternas, inmensas, cuando la voz del piloto anunció el descenso. Pronto apareció un valle verde, hileras de árboles, potreros sembrados y a lo lejos Santiago, donde nacieron mi abuela y mi padre y donde hay un pedazo misterioso de la historia de mi familia.

Sé muy poco del pasado de mi abuela, que ella ha mencionado rara vez, como si su vida hubiese comenzado cuando conoció a mi Popo. En 1974, en Chile, murió su primer marido, Felipe Vidal, unos meses después del golpe militar que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende e instauró una dictadura en el país. Al encontrarse viuda, ella decidió que no quería vivir bajo un régimen de opresión y emigró a Canadá con su hijo Andrés, mi papá. Éste no ha podido agregar mucho al relato, porque recuerda poco de su infancia, pero todavía venera a su padre, de quien sólo han perdurado tres fotografías. «No vamos a volver más, ¿verdad?», comentó Andrés en el avión que los conducía a Canadá. No era una pregunta, sino una acusación. Tenía nueve años, había madurado de sopetón en los últimos meses y quería explicaciones, porque se daba cuenta de que su madre intentaba protegerlo con verdades a medias y mentiras. Había aceptado con entereza la noticia del súbito ataque al corazón de su padre y la noticia de que éste había sido enterrado sin que él hubiera podido ver el cuerpo y despedirse. Poco después se encontró en un avión rumbo a Canadá. «Claro que volveremos, Andrés», le aseguró su madre, pero él no la creyó.

En Toronto fueron acogidos por voluntarios del Comité de Refugiados, que les facilitaron ropa adecuada y los instalaron en un apartamento amueblado, con las camas hechas y la nevera llena. Los tres primeros días, mientras duraron las provisiones, madre e hijo se quedaron encerrados, tiritando de soledad, pero al cuarto apareció una visitadora social que hablaba buen español y los informó de los beneficios y derechos de todo habitante de Canadá. Antes que nada recibieron clases intensivas de inglés y el niño fue inscrito en la escuela correspondiente; luego Nidia consiguió un puesto de chofer para evitarse la humillación de recibir limosna del Estado sin trabajar. Era el empleo menos apropiado para mi Nini, que si hoy maneja pésimo, entonces era peor.

El breve otoño canadiense dio paso a un invierno polar, estupendo para Andrés, ahora llamado Andy, quien descubrió la dicha de patinar en el hielo y esquiar, pero insoportable para Nidia, quien no logró entrar en calor ni superar la tristeza de haber perdido a su marido y a su país. Su ánimo no mejoró con la llegada de una vacilante primavera ni con las flores, que surgieron como un espejismo en una sola noche donde antes había nieve dura. Se sentía sin raíces y mantenía su maleta preparada, esperando la oportunidad de volver a Chile apenas terminara la dictadura, sin imaginar que ésta iba a durar dieciséis años.

Nidia Vidal permaneció en Toronto un par de años, contando los días y las horas, hasta que conoció a Paul Ditson II, mi Popo, un profesor de la Universidad de California en Berkeley, que había ido a Toronto a dar una serie de conferencias sobre un escurridizo planeta, cuya existencia él intentaba probar mediante cálculos poéticos y saltos de imaginación. Mi Popo era uno de los pocos astrónomos afroamericanos en una profesión de abrumadora mayoría blanca, una eminencia en su campo y autor de varios libros. De joven había pasado un año en el lago Turkana, en Kenia, estudiando los antiguos megalitos de la región y desarrolló la teoría, basada en descubrimientos arqueológicos, de que esas columnas de basalto fueron observatorios astronómicos y se usaron trescientos años antes de la era cristiana para determinar el calendario lunar Borana, todavía en uso entre los pastores de Etiopía y Kenia. En África aprendió a observar el cielo sin prejuicios y así comenzaron sus sospechas sobre la existencia del planeta invisible, que después buscó inútilmente en el cielo con los telescopios más potentes.

La Universidad de Toronto lo instaló en una suite para académicos visitantes y le contrató un coche a través de una agencia; así fue como a Nidia Vidal le tocó escoltarlo durante su estadía. Al saber que su chofer era chilena, él le contó que había estado en el observatorio de La Silla, en Chile, que en el hemisferio sur se ven constelaciones desconocidas en el norte, como las galaxias Nube Chica de Magallanes y Nube Grande de Magallanes, y que en algunas partes las noches son tan impolutas y el clima tan seco, que resultan ideales para escudriñar el firmamento. Así se descubrió que las galaxias se agrupan en diseños parecidos a telarañas.

Por una de esas casualidades novelescas, él terminó su visita a Chile el mismo día de 1974 en que ella salió con su hijo a Canadá. Se me ocurre que tal vez estuvieron juntos en el aeropuerto esperando sus respectivos vuelos, sin conocerse, pero según ellos eso sería imposible, porque él se habría fijado en aquella bella mujer y ella también lo habría visto, porque un negro llamaba la atención en el Chile de entonces, especialmente uno tan alto y apuesto como mi Popo.

A Nidia le bastó una mañana manejando en Toronto con su pasajero atrás para comprender que éste poseía la rara combinación de una mente brillante y la fantasía de un soñador, pero carecía por completo del sentido común del cual ella se jactaba. Mi Nini nunca pudo explicarme cómo llegó a esa conclusión desde el volante del automóvil y en pleno tráfico, pero el hecho es que acertó de lleno. El astrónomo vivía tan perdido como el planeta que buscaba en el cielo; podía calcular en menos de un pestañeo cuánto demora en llegar a la luna una nave espacial viajando a 28.286 kilómetros por hora, pero se quedaba perplejo ante una cafetera eléctrica. Ella no había sentido el difuso aleteo del amor desde hacía años y ese hombre, muy diferente a los demás que había conocido en sus treinta y tres años, la intrigaba y atraía.

Mi Popo, bastante asustado con la audacia para conducir de su chofer, también sentía curiosidad por la mujer que se ocultaba en un uniforme demasiado grande y un gorro de cazador de osos. No era hombre que cediera fácilmente a impulsos sentimentales y si acaso se le cruzó por la mente la idea de seducirla, la descartó de inmediato por engorrosa. En cambio mi Nini, que no tenía nada que perder, decidió salirle al paso al astrónomo antes de que terminaran sus conferencias. Le gustaba su notable color caoba —quería verlo entero— y presentía que ambos tenían mucho en común: él la astronomía y ella la astrología, que a su parecer era casi lo mismo. Pensó que ambos habían venido de lejos para encontrarse en ese punto del globo y de sus destinos, porque así estaba escrito en las estrellas. Ya entonces mi Nini vivía pendiente del horóscopo, pero no dejó todo al azar. Antes de tomar la iniciativa de atacarlo por sorpresa averiguó que era soltero, de buena situación económica, sano y sólo once años mayor que ella, aunque a primera vista ella podría parecer su hija si hubieran sido de la misma raza. Años después mi Popo contaría, riéndose, que si ella no lo hubiera noqueado en el primer asalto, él todavía andaría enamorado de las estrellas.

Al segundo día el profesor se sentó en el asiento delantero para ver mejor a su chofer y ella dio varias vueltas innecesarias por la ciudad para darle tiempo de hacerlo. Esa misma noche, después de servirle la comida a su hijo y dejarlo acostado, Nidia se quitó el uniforme, se dio una ducha, se pintó los labios y se presentó ante su presa con el pretexto de devolverle una carpeta que se le había quedado en el coche e igualmente podría haberle entregado a la mañana siguiente. Nunca había tomado una decisión amorosa tan atrevida. Llegó al edificio desafiando una ventisca helada, subió a la suite, se persignó para darse ánimo y tocó a la puerta. Eran las once y media cuando se introdujo definitivamente en la vida de Paul Ditson II.

Puse el cuaderno en mi mochila, para no ofenderla, sin intención de usarlo, pero es cierto que aquí el tiempo se estira y escribir es una forma de ocupar las horas. Esta primera semana de exilio ha sido larga para mí. Estoy en un islote casi invisible en el mapa, en plena Edad Media. Me resulta complicado escribir sobre mi vida, porque no sé cuánto recuerdo y cuánto es producto de mi imaginación; la estricta verdad puede ser tediosa y por eso, sin darme ni cuenta, la cambio o la exagero, pero me he propuestEstoy en Chile, el país de mi abuela Nidia Vidal, donde el océano se come la tierra a mordiscos y el continente sudamericano se desgrana en islas. Para mayor precisión, estoy en Chiloé, parte de la Región de los Lagos, entre el paralelo 41 y 43, latitud sur, un archipiélago de más o menos nueve mil kilómetros cuadrados de superficie y unos doscientos mil habitantes, todos más cortos de estatura que yo. En mapudungun, la lengua de los indígenas de la región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas gaviotas chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de madera y papas. Además de la Isla Grande, donde se encuentran las ciudades más pobladas, existen muchas islas pequeñas, varias deshabitadas. Algunas islas están agrupadas de a tres o cuatro y tan próximas unas de otras, que en la marea baja se unen por tierra, pero yo no tuve la buena suerte de ir a parar a una de ésas: vivo a cuarenta y cinco minutos, en lancha a motor y con mar calmo, del pueblo más cercano.o corregir ese defecto y mentir lo menos posible en el futuro. Y así es como ahora, cuando hasta los yanomamis del Amazonas usan computadoras, yo estoy escribiendo a mano. Me demoro y mi escritura debe de ser cirílica, porque ni yo misma logro descifrarla, pero supongo que se irá enderezando página a página. Escribir es como andar en bicicleta: no se olvida, aunque uno pase años sin practicar. Trato de avanzar en orden cronológico, ya que algún orden se requiere y pensé que ése se me haría fácil, pero pierdo el hilo, me voy por las ramas o me acuerdo de algo importante varias páginas más adelante y no hay modo de intercalarlo. Mi memoria se mueve en círculos, espirales y saltos de trapecista.

Soy Maya Vidal, diecinueve años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a mi Nini le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron nueve meses para pensarlo. En hindi, maya significa «hechizo, ilusión, sueño». Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale más pasto. Mi historia comienza en Chile con mi abuela, mi Nini, mucho antes de que yo naciera, porque si ella no hubiera emigrado, no se habría enamorado de mi Popo ni se habría instalado en California, mi padre no habría conocido a mi madre y yo no sería yo, sino una joven chilena muy diferente. ¿Cómo soy? Un metro ochenta, cincuenta y ocho kilos cuando juego al fútbol y varios más si me descuido, piernas musculosas, manos torpes, ojos azules o grises, según la hora del día, y creo que rubia, pero no estoy segura ya que no he visto mi pelo natural desde hace varios años. No heredé el aspecto exótico de mi abuela, con su piel aceitunada y esas ojeras oscuras que le dan un aire depravado, o de mi padre, apuesto como un torero e igual de vanidoso; tampoco me parezco a mi abuelo —mi magnífico Popo— porque por desgracia no es mi antepasado biológico, sino el segundo marido de mi Nini.

Me parezco a mi madre, al menos en el tamaño y el color. No era una princesa de Laponia, como yo creía antes de tener uso de razón, sino una asistente de vuelo danesa de quien mi padre, piloto comercial, se enamoró en el aire. Él era demasiado joven para casarse, pero se le puso entre ceja y ceja que ésa era la mujer de su vida y la persiguió tozudamente hasta que ella cedió por cansancio. O tal vez porque estaba embarazada. El hecho es que se casaron y se arrepintieron en menos de una semana, pero permanecieron juntos hasta que yo nací. Días después de mi nacimiento, mientras su marido andaba volando, mi madre hizo sus maletas, me envolvió en una mantita y fue en un taxi a visitar a sus suegros. Mi Nini andaba en San Francisco protestando contra la guerra del Golfo, pero mi Popo estaba en casa y recibió el bulto que ella le pasó, sin darle muchas explicaciones, antes de correr al taxi que la estaba esperando. La nieta era tan liviana que cabía en una sola mano del abuelo. Poco después la danesa mandó por correo los documentos del divorcio y de ñapa la renuncia a la custodia de su hija. Mi madre se llama Marta Otter y la conocí en el verano de mis ocho años, cuando mis abuelos me llevaron a Dinamarca.

Estoy en Chile, el país de mi abuela Nidia Vidal, donde el océano se come la tierra a mordiscos y el continente sudamericano se desgrana en islas. Para mayor precisión, estoy en Chiloé, parte de la Región de los Lagos, entre el paralelo 41 y 43, latitud sur, un archipiélago de más o menos nueve mil kilómetros cuadrados de superficie y unos doscientos mil habitantes, todos más cortos de estatura que yo. En mapudungun, la lengua de los indígenas de la región, Chiloé significa tierra de cáhuiles, unas gaviotas chillonas de cabeza negra, pero debiera llamarse tierra de madera y papas. Además de la Isla Grande, donde se encuentran las ciudades más pobladas, existen muchas islas pequeñas, varias deshabitadas. Algunas islas están agrupadas de a tres o cuatro y tan próximas unas de otras, que en la marea baja se unen por tierra, pero yo no tuve la buena suerte de ir a parar a una de ésas: vivo a cuarenta y cinco minutos, en lancha a motor y con mar calmo, del pueblo más cercano.

Mi viaje desde el norte de California hasta Chiloé comenzó en el noble Volkswagen amarillo de mi abuela, que ha sufrido diecisiete choques desde 1999, pero corre como un Ferrari. Salí en pleno invierno, uno de esos días de viento y lluvia en que la bahía de San Francisco pierde los colores y el paisaje parece dibujado a plumilla, blanco, negro, gris. Mi abuela manejaba en su estilo, a estertores, aferrada al volante como a un salvavidas, con los ojos puestos en mí, más que en el camino, ocupada en darme las últimas instrucciones. No me había explicado todavía adónde me iba a mandar exactamente; Chile, era todo lo que había dicho al trazar el plan para hacerme desaparecer. En el coche me reveló los pormenores y me entregó un librito turístico en edición barata.

—¿Chiloé? ¿Qué lugar es ése? —le pregunté.

—Ahí tienes toda la información necesaria —dijo, señalando el libro.

—Parece muy lejos…

—Mientras más lejos te vayas, mejor. En Chiloé cuento con un amigo, Manuel Arias, la única persona en este mundo, fuera de Mike O’Kelly, a quien me atrevería a pedirle que te esconda por uno o dos años.

—¡Uno o dos años! ¡Estás demente, Nini!

—Mira, chiquilla, hay momentos en que uno no tiene ningún control sobre su propia vida, las cosas pasan no más. Éste es uno de esos momentos —me anunció con la nariz pegada al parabrisas, tratando de situarse, mientras dábamos palos de ciego por la maraña de autopistas.

Llegamos apuradas al aeropuerto y nos separamos sin aspavientos sentimentales; la última imagen que guardo de ella es el Volkswagen alejándose a estornudos en la lluvia.

Viajé varias horas hasta Dallas, estrujada entre la ventanilla y una gorda olorosa a maní tostado, y luego en otro avión diez horas a Santiago, despierta y con hambre, recordando, pensando y leyendo el libro de Chiloé, que exaltaba las virtudes del paisaje, las iglesias de madera y la vida rural. Quedé aterrada. Amanecía el 2 de enero de este año 2009 con un cielo anaranjado sobre las montañas moradas de los Andes, definitivas, eternas, inmensas, cuando la voz del piloto anunció el descenso. Pronto apareció un valle verde, hileras de árboles, potreros sembrados y a lo lejos Santiago, donde nacieron mi abuela y mi padre y donde hay un pedazo misterioso de la historia de mi familia.

Sé muy poco del pasado de mi abuela, que ella ha mencionado rara vez, como si su vida hubiese comenzado cuando conoció a mi Popo. En 1974, en Chile, murió su primer marido, Felipe Vidal, unos meses después del golpe militar que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende e instauró una dictadura en el país. Al encontrarse viuda, ella decidió que no quería vivir bajo un régimen de opresión y emigró a Canadá con su hijo Andrés, mi papá. Éste no ha podido agregar mucho al relato, porque recuerda poco de su infancia, pero todavía venera a su padre, de quien sólo han perdurado tres fotografías. «No vamos a volver más, ¿verdad?», comentó Andrés en el avión que los conducía a Canadá. No era una pregunta, sino una acusación. Tenía nueve años, había madurado de sopetón en los últimos meses y quería explicaciones, porque se daba cuenta de que su madre intentaba protegerlo con verdades a medias y mentiras. Había aceptado con entereza la noticia del súbito ataque al corazón de su padre y la noticia de que éste había sido enterrado sin que él hubiera podido ver el cuerpo y despedirse. Poco después se encontró en un avión rumbo a Canadá. «Claro que volveremos, Andrés», le aseguró su madre, pero él no la creyó.

En Toronto fueron acogidos por voluntarios del Comité de Refugiados, que les facilitaron ropa adecuada y los instalaron en un apartamento amueblado, con las camas hechas y la nevera llena. Los tres primeros días, mientras duraron las provisiones, madre e hijo se quedaron encerrados, tiritando de soledad, pero al cuarto apareció una visitadora social que hablaba buen español y los informó de los beneficios y derechos de todo habitante de Canadá. Antes que nada recibieron clases intensivas de inglés y el niño fue inscrito en la escuela correspondiente; luego Nidia consiguió un puesto de chofer para evitarse la humillación de recibir limosna del Estado sin trabajar. Era el empleo menos apropiado para mi Nini, que si hoy maneja pésimo, entonces era peor.

El breve otoño canadiense dio paso a un invierno polar, estupendo para Andrés, ahora llamado Andy, quien descubrió la dicha de patinar en el hielo y esquiar, pero insoportable para Nidia, quien no logró entrar en calor ni superar la tristeza de haber perdido a su marido y a su país. Su ánimo no mejoró con la llegada de una vacilante primavera ni con las flores, que surgieron como un espejismo en una sola noche donde antes había nieve dura. Se sentía sin raíces y mantenía su maleta preparada, esperando la oportunidad de volver a Chile apenas terminara la dictadura, sin imaginar que ésta iba a durar dieciséis años.

Nidia Vidal permaneció en Toronto un par de años, contando los días y las horas, hasta que conoció a Paul Ditson II, mi Popo, un profesor de la Universidad de California en Berkeley, que había ido a Toronto a dar una serie de conferencias sobre un escurridizo planeta, cuya existencia él intentaba probar mediante cálculos poéticos y saltos de imaginación. Mi Popo era uno de los pocos astrónomos afroamericanos en una profesión de abrumadora mayoría blanca, una eminencia en su campo y autor de varios libros. De joven había pasado un año en el lago Turkana, en Kenia, estudiando los antiguos megalitos de la región y desarrolló la teoría, basada en descubrimientos arqueológicos, de que esas columnas de basalto fueron observatorios astronómicos y se usaron trescientos años antes de la era cristiana para determinar el calendario lunar Borana, todavía en uso entre los pastores de Etiopía y Kenia. En África aprendió a observar el cielo sin prejuicios y así comenzaron sus sospechas sobre la existencia del planeta invisible, que después buscó inútilmente en el cielo con los telescopios más potentes.

La Universidad de Toronto lo instaló en una suite para académicos visitantes y le contrató un coche a través de una agencia; así fue como a Nidia Vidal le tocó escoltarlo durante su estadía. Al saber que su chofer era chilena, él le contó que había estado en el observatorio de La Silla, en Chile, que en el hemisferio sur se ven constelaciones desconocidas en el norte, como las galaxias Nube Chica de Magallanes y Nube Grande de Magallanes, y que en algunas partes las noches son tan impolutas y el clima tan seco, que resultan ideales para escudriñar el firmamento. Así se descubrió que las galaxias se agrupan en diseños parecidos a telarañas.

Por una de esas casualidades novelescas, él terminó su visita a Chile el mismo día de 1974 en que ella salió con su hijo a Canadá. Se me ocurre que tal vez estuvieron juntos en el aeropuerto esperando sus respectivos vuelos, sin conocerse, pero según ellos eso sería imposible, porque él se habría fijado en aquella bella mujer y ella también lo habría visto, porque un negro llamaba la atención en el Chile de entonces, especialmente uno tan alto y apuesto como mi Popo.

A Nidia le bastó una mañana manejando en Toronto con su pasajero atrás para comprender que éste poseía la rara combinación de una mente brillante y la fantasía de un soñador, pero carecía por completo del sentido común del cual ella se jactaba. Mi Nini nunca pudo explicarme cómo llegó a esa conclusión desde el volante del automóvil y en pleno tráfico, pero el hecho es que acertó de lleno. El astrónomo vivía tan perdido como el planeta que buscaba en el cielo; podía calcular en menos de un pestañeo cuánto demora en llegar a la luna una nave espacial viajando a 28.286 kilómetros por hora, pero se quedaba perplejo ante una cafetera eléctrica. Ella no había sentido el difuso aleteo del amor desde hacía años y ese hombre, muy diferente a los demás que había conocido en sus treinta y tres años, la intrigaba y atraía.

Mi Popo, bastante asustado con la audacia para conducir de su chofer, también sentía curiosidad por la mujer que se ocultaba en un uniforme demasiado grande y un gorro de cazador de osos. No era hombre que cediera fácilmente a impulsos sentimentales y si acaso se le cruzó por la mente la idea de seducirla, la descartó de inmediato por engorrosa. En cambio mi Nini, que no tenía nada que perder, decidió salirle al paso al astrónomo antes de que terminaran sus conferencias. Le gustaba su notable color caoba —quería verlo entero— y presentía que ambos tenían mucho en común: él la astronomía y ella la astrología, que a su parecer era casi lo mismo. Pensó que ambos habían venido de lejos para encontrarse en ese punto del globo y de sus destinos, porque así estaba escrito en las estrellas. Ya entonces mi Nini vivía pendiente del horóscopo, pero no dejó todo al azar. Antes de tomar la iniciativa de atacarlo por sorpresa averiguó que era soltero, de buena situación económica, sano y sólo once años mayor que ella, aunque a primera vista ella podría parecer su hija si hubieran sido de la misma raza. Años después mi Popo contaría, riéndose, que si ella no lo hubiera noqueado en el primer asalto, él todavía andaría enamorado de las estrellas.

Al segundo día el profesor se sentó en el asiento delantero para ver mejor a su chofer y ella dio varias vueltas innecesarias por la ciudad para darle tiempo de hacerlo. Esa misma noche, después de servirle la comida a su hijo y dejarlo acostado, Nidia se quitó el uniforme, se dio una ducha, se pintó los labios y se presentó ante su presa con el pretexto de devolverle una carpeta que se le había quedado en el coche e igualmente podría haberle entregado a la mañana siguiente. Nunca había tomado una decisión amorosa tan atrevida. Llegó al edificio desafiando una ventisca helada, subió a la suite, se persignó para darse ánimo y tocó a la puerta. Eran las once y media cuando se introdujo definitivamente en la vida de Paul Ditson II.

Descriere

Descriere de la o altă ediție sau format:

From internationally beloved and bestselling author Allende comes a frank and contemporary story about a young girl who, while struggling to overcome drug addiction and wrestle her demons, finds respite in the foreign landscape of a remote Chilean island. Spanish edition.

From internationally beloved and bestselling author Allende comes a frank and contemporary story about a young girl who, while struggling to overcome drug addiction and wrestle her demons, finds respite in the foreign landscape of a remote Chilean island. Spanish edition.